جَرّمت كل الأديان والقوانين جريمة إزهاق النفس وغلظت عقوبتها، وحتى بعيداً عن الشرائع والتشريعات تُعتبر جريمة يشمئز منها أي إنسان سوي.

وغالباً ما تقع في لحظة غضب شديد يُغيّب عقل صاحبه، أو في لحظة خوف من انكشاف جريمة أقل حدة، ثم أنها تترك في معظم مقترفيها غُصة من الحسرة والندم.

أما القتل الممنهج بسبب اختلاف الهوية العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية، فهو بلا شك جنون صرف، لا يصدر إلا عن نفوس مسمومة، لا مثيل لها بين بقية الكائنات.

مجازر الخمير الحمر في إس-21 الكمبودية

عندما استولى جنود الجيش الفيتنامي في عام 1979 على مدينة بنوم بنه، عاصمة كمبوديا التي كانت تحت سيطرة حزب الخمير الحمر الماركسي الشيوعي المتطرف، وجدوا أمامهم مدينة أشباح، ومن بين الفظائع التي صادفوها كان مبنى مدرسة ثانوية سابق تم تحويله إلى سجن عُرف باسم “سجن الأمن 21” أو اختصارا “إس-21”.

كانت مباني المدرسة القاتمة محاطة بأسلاك شائكة مكهربة، وكانت النوافذ مغطاة بقضبان حديدية.

أما السجناء فكانوا من الأكاديميين والأطباء والرهبان البوذيين والطلاب والمدرسين والمهندسين والعمال، اتُّهموا جميعاً بأنهم أعداء للنظام، ولم يكن تعذيبهم يتوقف إلا مع إعدامهم، بعد أن يُجبروا على ذكر أسماء أصدقائهم وأقاربهم كمشاركين في مؤامرة إنقلابية ضد النظام الحاكم.

وخلال أيام معدودات كان الذين ذُكرت أسماؤهم يُعتقلون بدورهم، ثم يعدمون، بعد استجوابهم تحت التعذيب، وليدلوا هم كذلك بأسماء أقاربهم وأصدقائهم، وهكذا دواليك في دائرة شيطانية تتسع مع مرور الوقت.

في نهاية المطاف، أدى جنون الارتياب إلى أن بدأ النظام في استهداف أعضائه، وامتلأت الزنازين بنشطاء الحزب وعائلاتهم، وحتى السياسيين منهم ذوي المستوى الرفيع.

وقد سُجن في هذا السجن وحده، ما لا يقل عن 18 ألف إنسان، لم ينج منهم سوى 7 تقريباً.

لم يكن إس-21 سوى واحد من حوالي 150 مركزاً للتعذيب والإعدام أنشأها الخمير الحمر، واليوم، تحول هذا السجن إلى متحف كشاهد على وحشية هذا النظام الذي فُرض على شعب كمبوديا بين عامي 1975 و1979 الذي سعى إلى التطهير العرقي والاجتماعي والسياسي للشعب، مما أدى إلى واحدة من أفظع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ.

قبل هذا، اندلعت حرب أهلية بين عامي 1970 و1975 في المناطق الريفية بكمبوديا بين نظام الخمير الجمهوري، وهو نظام عسكري مدعوم من الغرب استولى على السلطة عام 1970، وبين جماعة الخمير الحمر الماركسية الشيوعية، وبحلول أبريل 1975، وصل القتال إلى مشارف العاصمة بنوم بنه، وأصبح من الواضح أن النظام العسكري الحاكم في طريقه إلى الانهيار.

سقطت المدينة في أيدي الخمير الحمر، منهية الحرب الأهلية، وأصبح زعيمهم الفعلي، الذي سمى نفسه بول بوت والمعروف بالأخ رقم واحد، رئيس وزراء كمبوديا الجديد، وتم تغيير اسم البلاد إلى كمبوتشيا الديمقراطية، وأُلغي التعامل بالعملة، وأُلغيت الأديان، وأعدم الرهبان، وتمت إعادة ضبط التقويم ليبدأ مما أُطلق عليه السنة صفر.

كان بوت وجماعته يحلمون بمجتمع خال تماماً من الطبقية الاجتماعية والرأسمالية، حيث يعيش جميع الكمبوديين في مدينة فاضلة ريفية، ليعملوا معاً في مزارع تعاونية، تجعل البلاد مكتفية ذاتياً، يتساوى فيها الجميع.

اعتُبر التعليم والثقافة تهديداً للنظام الجديد، وكان يكفي أن تكون لديك يدان ناعمتان، أو تتحدث لغة أجنبية، أو حتى ترتدي نظارة، ليتم تصنيفك كشخص متعلم وبالتالي خطر على الدولة.

تأثر بوت بالنقلة الاقتصادية والزراعية الكبيرة التي حققها ماو تسي تونغ في الصين، ورغب في تحقيق نقلة مماثلة في بلده، وبعد استيلائه على السلطة أراد الحزب الشيوعي الكمبودي إعادة بناء البلاد بسرعة فائقة وفقاً لرؤيته الخاصة، وأعلن أنه لن تكون هناك ثورة أسرع من ثورته، كان الحزب مهووساً بسرعة التغيير والارتياب في الجميع في الوقت نفسه.

كانت الخطة تحقيق قفزة نوعية كبيرة بدون أي دعم خارجي، اعتماداً على القوى الداخلية والاكتفاء الذاتي المطلق، واعتقد منظرو الخمير الحمر أن فترة من العزلة الاقتصادية المفروضة ذاتياً ستحفّز إعادة إحياء الحرف التقليدية والصناعات المحلية.

كجزء من هذه السياسة، أعلن الحزب خطة مدتها أربع سنوات لمضاعفة إنتاج الأرز ثلاثة أضعاف، لكن كمبوديا كانت قد عانت بشدة خلال الحرب الأهلية وفقدت جراءها نحو ثلاثة أرباع المواشي المستخدمة في حرث الحقول، فانخفض إنتاج الأرز بنسبة تقدر بنحو 85٪.

ورغم استحالة تحقيق هذا الهدف، اعتبره بوت مجرد مسألة إرادة ثورية، وأطلق سياسة ما عرف بالهجوم الزراعي، التي تضمنت العمل القسري على نطاق البلد بأكمله، فأُعيد تنظيم القرى إلى تعاونيات، وأُجبر الآلاف من سكان المدن على مغادرة منازلهم للعمل في الحقول، وكان يُطلب من جميع السكان، بغض النظر عن أعمارهم، العمل من 10 إلى 14 ساعة يومياً في ظروف لا تُحتمل، وليتحول بذلك البلد بأكمله إلى معسكر عمل قسري ضخم.

ونظراً لسعي النظام لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الأرز، كانت تتم مصادرته للتصدير، دون تقديم أي مقابل للمزارعين، ودون إمدادهم بما يكفي من طعام ليعيشوا في ظروف مجاعة قاسية.

خلال أربع سنوات من حكم الخمير الحمر، تسببت المجاعة وعمليات الإعدام الجماعية في وفاة ما بين 1.5 و2 مليون شخص، أي نحو ربع سكان كمبوديا آنذاك، حيث دُفنت جثثهم في الحقول لتُستخدم كسماد.

كانت عمليات الإعدام تتم بطرق وحشية، مثل ضرب الضحايا بهروات حديدية على رؤوسهم من الخلف وهم جاثمون على ركبهم أمام حفرة كبيرة ومقيدون ومعصوبو العيون، توفيراً للذخيرة، وفي حالات عديدة كان الضحايا يُجبرون على حفر قبورهم بأيديهم قبل إعدامهم.

بعد مذبحة قام بها الخمير الحمر في قرية فيتنامية حدودية، اجتاح الجيش الفيتنامي في عام 1979 مدينة بنوم بنه، ليفر بعد ذلك بوت والخمير الحمر إلى الأدغال شرقاً، ثم إلى تايلاند لمواصلة القتال بأسلوب حرب العصابات، لكن نفوذهم تضاءل تدريجياً حتى انهارت حركتهم تماماً.

لم يواجه بول بوت أي محاكمة، إذ توفي عام 1998 مختبئاً في الأدغال، بل عاد بعض قادة الخمير الحمر الذين انشقوا خلال التسعينيات إلى مناصب حكومية.

وحتى عام 2007، لم تعترف الأمم المتحدة رسمياً بأن ما حدث كان إبادة جماعية، ولم يُحاكم “الأخ دوتش” الذي كان مدرساً في المدرسة التي تحولت إلى سجن إس-21، وأصبح مشرفاً عليه، وكان مهوساً بتوثيق عمليات الإعدام لإثبات ولائه للسلطة تحت قيادة بوت.

في عام 1993، اكتشف الأمريكيان كريس رايلي ودوغ نيفين أرشيف صور ضحايا إس-21 في خزانة صدئة داخل السجن، وقد ساعدت جهودهما على ترميم هذه الصور، وحفظ حوالي 6000 صورة منها، وهي معروضة الآن في متحف إس-21 لتخليد ذكرى الضحايا.

توفي بول بوت بنوبة قلبية عام 1998، وفي آخر مقابلة له، ادّعى أن ضميره مرتاح، وقال إنه فعل كل ما فعله من أجل وطنه.

كان المواطن الكمبودي فان ناث من بين الذين اعتقلوا في سجن إس-21، حيث أُرسل قبل ذلك إلى معسكر لقطع الأشجار، لكنه اعتُقل لاحقاً بتهمة ممارسة أنشطة مضادة للثورة، وأُرسل إلى سجن إس-21 في عام 1978، وحكم عليه بالإعدام، لكن بسبب موهبته الفنية في الرسم، تأجل موعد إعدامه، كي يرسم جداريات تمجد النظام وبوت.

عرض نث رسومات عديدة رسمها من الذاكرة عن السجن وضحاياه، ونشر كتابه صورة من سجن كمبودي: عامٌ في إس-21 تحت حكم الخمير الحمر (1998)، وظهر في فيلم وثائقي بعنوان إس-21: آلة قتل الخمير الحمر (2003) الذي حصد عدداً كبيراً من الجوائز العالمية، حيث واجه ناث في الفيلم الحراس السابقين بأسئلة مباشرة، كانت ردودهم عليها إما بالأعذار، أو ببرود مرعب، أو بندم عميق، وهم يستعيدون الفظائع التي اقترفوها في أعمار لا تتجاوز 12 عاماً.

وقد عمل ناث في المتحف الذي كان في السابق مكان اعتقاله في سجن إس-21 حتى وفاته عن 65 عاما، في 2011، جراء مرض في الكلى، لم يجد المال الكافي لعلاجه.

مجازر اليابانيين في نانجينغ الصينية

تُعد بلا شك مجزرة نانجينغ الوحشية التي استمرت لمدة ستة أسابيع في أواخر عام 1937 واحدة من أسوأ الأحداث التي وقعت في تاريخ البشرية، عندما استولى الجيش الإمبراطوري الياباني على مدينة نانجينغ شرقي الصين، التي كانت آنذاك عاصمة للبلاد، حيث ارتكب القوات اليابانية عدد لا يحصى من جرائم القتل والاغتصاب بحق سكان المدينة.

اجتاح الجيش الياباني البلاد بدافع نهم لا يشبع من الموارد والتوسع الجغرافي، حيث دخلت القوات اليابانية الصين عبر الحدود مع منشوريا برًا، بالتوازي مع هجمات بحرية على طول الساحل الشرقي.

كان الهدف النهائي هو غزو الصين بالكامل، لكن إحدى أولويات اليابان المباشرة كانت السيطرة على نانجينغ، عاصمة البلاد التي لم تكن تبعد سوى 150 كيلومتراً تقريباً عن الساحل الشرقي.

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى وصل اليابانيون إلى أبواب المدينة، وسرعان ما أرسل اليابانيون مبعوثاً إلى بوابات المدينة مع إنذار نهائي مفاده “استسلموا خلال 24 ساعة وإلا فلن تأخذنا بكم رأفة”.

رفض المدافعون الصينيون الاستسلام، خوفاً مما سمعوه عما حدث في شنغهاي، وبمجرد انقضاء المهلة، بدأ الهجوم الياباني على المدينة، تحولت المعركة إلى مذبحة، حيث لم تتمكن القوات الصينية بقيادة الجنرال تانغ شينغ تشي من إيقاف التقدم الياباني، وسرعان ما فقدت القوات الصينية السيطرة على المدينة.

وسط هذه الفوضى المتسارعة، بدأ السكان في الفرار هرباً من الكارثة القادمة، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من سكان نانجينغ قد تم إجلاؤهم قبل اقتحام اليابانيين للمدينة.

كان الأثرياء أول من فر، تلتهم الطبقة المتوسطة والفقراء، ولم يبقَ سوى أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة، أما صيادو قوارب “التانكا”، فقد اختاروا البقاء بغض النظر عن مصيرهم المحتوم.

بدأت الحوادث العنيفة بمجرد دخول الجنود اليابانيين إلى المدينة، لكن المجزرة الفعلية بدأت في 13 ديسمبر، يوم استسلام الحامية الصينية، فبمجرد أن سيطر اليابانيون على المدينة، تحولت الشوارع التي كانت تنبض بالحياة إلى أنهار من الدماء.

لم يكن أحد في مأمن، سواء الرجال أو النساء أو الأطفال أو كبار السن، فلم يسلم أحد غير ياباني، كان مصير السكان يُحدد فقط من خلال مزاج الجندي الياباني الذي يواجهونه، ولم تقتصر الوحشية على أماكن متفرقة، بل كانت منتشرة في كل مكان.

ولفهم مدى انتشار هذا القتل الممنهج، نقرأ شهادة جون راب، رجل الأعمال الألماني وعضو الحزب النازي الذي كان يعيش في نانجينغ خلال فترة وقوع المجزرة، واستخدم نفوذه لحماية حوالي 300 ألف صيني من بطش اليابانيين.

يقول راب في مذكراته: “كنا نصادف جثثاً كل 200 متر تقريباً، حيث كانت تحمل آثار طلقات نارية في الظهر، مما يشير إلى أن أصحابها كانوا يفرون عندما أُطلق الرصاص عليهم، وقد وجدت العديد من الجثث في البرك، منها 30 جثة في بركة واحدة، معظمها مقيدة الأيدي، وبعضها كان مربوطاً بالحجارة لتغرق، وقد تحولت مياه البركة إلى اللون الأحمر تماماً بسبب كم الدماء الرهيب”.

أما شيا شوين، التي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات، فتروي تفاصيل أشد فظاعة، حيث تقول “دخل الجنود اليابانيون منزلنا، وأطلقوا النار فوراً على من فتح الباب، وقد جثا والدي على ركبتيه يتوسل إليهم ألا يقتلوا المزيد، لكنهم أطلقوا النار عليه أيضاً، اختبأت والدتي تحت الطاولة مع أختي البالغة من العمر عاماً واحداً، لكنهم سحبوها واغتصبوها جماعياً، قبل أن يطعنوها بحراب بنادقهم”.

ومن أكثر الحوادث وحشية ما سُمي بـ “مسابقة القتل”، التي تنافس فيها ضابطان يابانيان لمعرفة من سيتمكن من قتل 100 شخص بالسيف أولاً، وعندما تجاوز كلاهما هذا العدد، تم رفع الهدف إلى 150 قتيلاً، وقد وثّقت الصحف اليابانية الحدث بزهو كبير.

أما الاغتصاب، فكان منتشراً بنفس كثافة القتل، حيث حاولت النساء الصينيات حماية أنفسهن بتشويه مظهرهن، كما تروي تشين فانغ يينغ، التي كانت تبلغ من العمر 12 عاماً، حيث تقول “حلقنا رؤوسنا واختبأنا في الكهوف، أما أختي الكبرى التي تزوجت مؤخراً، فقد تعرضت لمطاردة الجنود اليابانيين لها، فما كان منها، إلا أن قفزت في بركة وانتحرت لتتجنب الاغتصاب”.

تقول جيانغ شو كونغ، التي كانت تبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك أنها تعرضت للاغتصاب من قِبل جندي ياباني أمام جدها، مما تسبب لها بإصابة دائمة.

انتهت المجزرة في أواخر يناير 1938، بعدما استمرت لستة أسابيع من الرعب، قُتل خلالها حوالي 300 ألف شخص، أي بمعدل 300 شخص كل ساعة.

لا يزال هذا الحدث محفوراً في ذاكرة الصينيين الجماعية، وقد تم تخليده من خلال نصب تذكارية، أبرزها “قاعة ذكرى مجزرة نانجينغ”، المقامة فوق مقبرة جماعية تعرف بـ “حفرة العشرة آلاف جثة”، لتبقى شاهدة على هذا الفصل الدموي في تاريخ البشرية.

قدرت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى عدد القتلى بما لا يقل عن 200,000 وبما لا يقل عن 20,000 حالة اغتصاب.

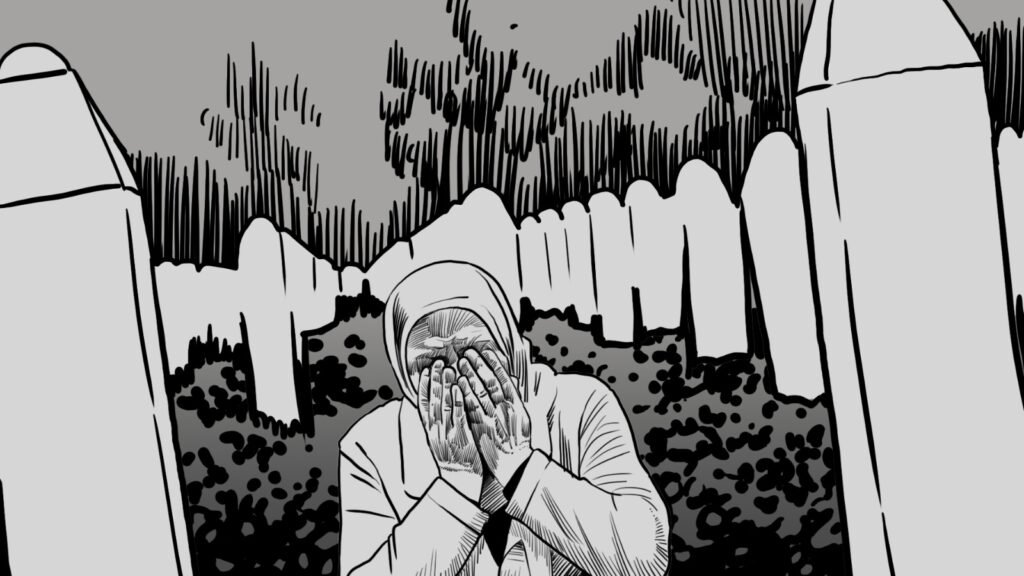

مجازر الصرب في البوسنة والهرسك

لا يزال شبح الإبادة الجماعية يطلّ برأسه على القارة الأوروبية حتى في العصر الحديث، وهو ما يتجلى في الإبادة الجماعية في جمهورية البوسنة والهرسك التي دمرتها في تسعينيات القرن العشرين.

في الماضي، تمكن جوزيف بروز تيتو، الذي كان رئيساً ليوغوسلافي بين عامي 1953 و1980 من احتواء هذه الصراعات، لكن بعد وفاته، فشل القادة اللاحقون في تعزيز أي إحساس بالهوية اليوغوسلافية الجماعية، ومع غياب هذا الإحساس بالوحدة، لم يمض وقت طويل حتى بدأ سكان يوغوسلافيا في التعرف على أنفسهم بشكل أساسي من خلال هوياتهم العرقية والدينية، وهو أمر جعل الاتحاد اليوغسلافي هشاً للغاية.

نتيجة لذلك، عندما انهارت يوغوسلافيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 الذي كان مهيمناً على أوروبا الشرقية، لم يكن الانفصال سلساً، واندلع الصراع المسلح على الفور، حيث استمر من عام 1991 إلى عام 2001.

وقعت الإبادة الجماعية في سياق انهيار يوغوسلافيا والحروب العديدة التي اندلعت بين الأعضاء السابقين في هذه الدولة التي شملت صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وكرواتيا ومقدونيا والجبل الأسود وسلوفينيا.

سُمح لمقدونيا بالمغادرة بسلام، لكن سلوفينيا وكرواتيا خاضتا حروباً من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، أما صربيا، التي يسكنها غالبية من الصرب المسيحيين، فلم تكن مستعدة للسماح ليوغوسلافيا بالتفكك بالكامل.

حاولت صربيا إلى جانب الجبل الأسود أن يصبحا معاً الدولة التي تخلف يوغوسلافيا، وكان الصرب هم من يسيطرون على معظم السلطة في يوغوسلافيا ويشكلون غالبية الجيش اليوغوسلافي، ولم يكونوا يريدون دولاً مستقلة، بل أرادوا الاحتفاظ بأغلبيتهم وقوتهم.

لذلك برز القادة القوميون والعرقيون الذين استغلوا هذه الانقسامات لتعزيز سلطاتهم، مثل سلوبودان ميلوشيفيتش من صربيا، وفرانيو تودجمان من كرواتيا، ورادوفان كاراديتش من الأقلية الصربية في البوسنة، وقد تلاعب هؤلاء القادة بالهويات العرقية والدينية، وأعادوا كتابة السرديات التاريخية، وأثاروا المخاوف من ذلك الآخر ترسيخاً لسلطاتهم.

شكل المسلمون المعروفون بالبوشناق في جمهورية البوسنة والهرسك أكثر من نصف السكان، وشكلت الأقلية الصربية المسيحية الأرثوذكسية في البوسنة حوالي الثلث، أما الـ 17% المتبقية فكانوا من الكروات.

لوقت طويل، عاش الجميع جنباً إلى جنب بسلام نسبي، فقد كانت لديهم أيديولوجيا مشتركة، ألا وهي الشيوعية التي تبناها اتحاد يوغوسلافيا، لكن مع طموح هذه الكيانات إلى الاستقلال، لم يُرد أحد أن ينتهي به المطاف في دولة جديدة يسيطر عليها الطرف الآخر.

قابلت في سكن الجامعة أثناء دراستي في ألمانيا في تسعينيات القرن العشرين شاباً جزائرياً قص علي قصة غريبة، يقول إنه عندما ذهب للسياحة في يوغسلافيا قبل تفككها، فوجئ بوجود مآذن لعدة مساجد، وما أدهشه وأدهشني معه، أنه لم يلمح أي شيء آخر يشير إلى وجود مسلمين في هذا البلد، ثم علم من بعض الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون هناك قبل الحرب، أن كثير من الأباء البوسنيين المسلمين كانوا يرفضون تزويج بناتهم للطلبة العرب، ولا يجدون غضاضة في تزويج بناتهم المسلمات لجيرانهم المسيحيين من الصرب أو الكروات.

بعد استفتاء الاستقلال البوسني في عام 1992، الذي صوت فيه 99% لصالح الاستقلال، أعلنت جمهورية البوسنة والهرسك استقلالها رسمياً في عام 1992، وهو ما اعترفت به كرواتيا على الفور.

أغضب هذا القرار الأقلية الصربية في البوسنة، الذين أعلنوا بدورهم استقلالهم عن الدولة الجديدة، وأسسوا جمهورية صرب البوسنة تحت قيادة رادوفان كاراديتش، وطلبوا المساعدة من حكومة يوغوسلافيا المركزية التي كانت لا تزال تحت سيطرة الصرب، ولم تتردد الحكومة في تلبية الطلب، وسرعان ما اندلعت الحرب رسمياً في العام نفسه، مما أدى اندلاع حرب البوسنة.

تحالف البوشناق مع الكروات ضد جيش يوغوسلافيا الشعبي، وجيش الأقلية الصربية في البوسنة، ثم وقعت بينهما صراعات مسلحة في بعض المناطق، وهو ما أُطلق عليه “حرب داخل حرب”.

بدأت عمليات الإبادة الجماعية الصربية ضد البوسنيين، حيث نُفذ عدد كبير من المجازر المنسقة على المستويين الرسمي والشعبي، منها على سبيل المثال، مجازر السوق المركزي في سراييفو، حيث قُصفت السوق المكتظة بالمدنيين مرتين في عام 1994 وفي عام 1995، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

كما وقعت مجازر أخرى، مثل مذبحة توزلا في عام 1995 التي استهدفت خلالها المدفعية الصربية ميدان كابيا المزدحم بالشباب، مما أسفر عن مقتل 71 شخصاً.

وقد ضربت القوات الصربية بين عامي 1992 و1996 حصاراً على سراييفو، عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، هو الأطول في تاريخ الحروب الحديثة، راح ضحية له 12 ألف قتيل، وهُجّر أكثر من 40٪ من سكانها.

إلا أن هذه الجرائم، رغم وحشيتها، لم تكن سوى الجانب الأصغر من المجازر التي وقعت، حيث وقعت مجازر تطهير عرقي منظمة، مثل مذبحة فيلاسينيكا في عام 1992 التي أُجبر فيها جميع البوسنيين في البلدة إما على القتل أو التهجير، لتتحول المدينة من أكثر من 60% من البوسنيين إلى 100% من الصرب بحلول منتصف عام 1992.

وقد أقامت القوات الصربية معسكرات اغتصاب جماعي، تم فيه اغتصاب ما لا يقل عن 25 ألف امرأة بوسنية من مختلف الأعمار وبشكل متكرر، ولم يكن يُطلق سراحهن إلا عند الحمل، وتوجد العديد من تقارير الأمم المتحدة الموثقة التي أحصت ورصدت هذه الجريمة.

وقد ورد في أحد هذه التقارير أن “تلك الأفعال كانت مدبرة مسبقاً، ومنظمة بعناية، ومقصودة بهدف إهانة وإذلال المجموعة العرقية بأكملها، ولم تكن مجرد نتاج بيئة الحرب، فقد وقعت بعض أعمال العنف ضد كرامة النساء أمام أفراد عائلاتهن أو حتى أمام مجتمعاتهن المحلية”.

وفي مقال بعنوان العنف الجنسي في البوسنة ذكر أن “فتاة بوسنية تبلغ من العمر 18 عاماً كانت تتعافى في مستشفى توزلا بعد خضوعها لعملية إجهاض الليلة الماضية، بعد أن حملت نتيجة تعرضها لعمليات اغتصاب متعددة من قبل جنود صرب في معسكر للاغتصاب في بالي، المعقل الصربي خارج سراييف”.

يضيف المقال أن الفتاة “خلال عشرة أسابيع من الأسر، تعرضت للحرق بأعقاب السجائر، والتشويه بشفرة حلاقة، والإهانة المستمرة بسبب كونها مسلمة، وقد تم اغتصابها 16 مرة، غالباً تحت تهديد السكين أو السلاح، وتقول إنهم أخبروها بأن هناك عدداً كبيراً جداً من المسلمات، والكثير منهن سينجبن أطفالًا صرباً”.

أما أبشع الفظائع فقد وقعت في سريبرينيتسا التي لجأ عشرات الآلاف من البوسنيين هرباً إليها من المجازر، معتمدين على حماية قوات الأمم المتحدة لهم، لكن في يوليو 1995، اجتاحت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة، وأجبرت النساء والأطفال على ركوب الحافلات لتهجيرهم، بينما تم فصل الرجال والصبية عنهم الذين على مدار أيام متتالية، أُعدم منهم أكثر من 8000 رجل وصبي بوسني في مذابح جماعية منظمة، ودُفنت جثثهم في مقابر جماعية، ثم أُعيد نبشها لاحقاً ونقلها إلى مواقع أخرى لمحاولة إخفاء الأدلة.

حتى اليوم يطارد القوات الهولندية من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة المعروفة بأصحاب الخوذ الزرقاء شبح تهمة التواطؤ مع القوات الصربية لإبادة البوسنيين المحتمين بهم في سريبرينيتسا.

كيف يقتل الإنسان أخاه الإنسان لمجرد أنه مختلف ولا يرمش له جفن؟

بل كيف يذهب في غيه إلى حد الفخر ببطولات كاذبة، يحمل عارها معه إلى قبره، ولا يغفرها له التاريخ؟

أي فكر شيطاني هذا الذي يعتنقه بعض البشر؟

لا ريب أنه لا أمل إلا في نشر فكر مضاد يستمد مرجعيته من قوة الحق، لا من حق القوة.

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your weblog posts. In any case I’ll be subscribing for your feed and I’m hoping you write once more soon!