في هذا العالم الذي تضجّ طرقاته بالإعلانات المبوبة، وتلمع شاشاته بالأمنيات المعلبة، لم يعد من السهل التمييز بين ما نحتاجه حقاً، وما أقنعونا أننا بحاجة إليه.

نحن أبناء عصرٍ لا تكتفي فيه الأسواق بعرض البضائع، بل تتسلل إلى أذهاننا وأذواقنا، فتخيط لنا رغباتٍ على مقاس المصممين، وتُصنع لنا هويات على هوى البائعين.

في هذا العصر، لم يعد الامتلاك غاية، بل وسيلة لتعريف الذات التي تتشكّل من خلال ما نملك، فتُوهمنا بالكمال، لنصحو ونمسي على وهم متقن، يزرع فينا شعوراً دائماً بالنقص، ويقيس قيمتنا بعدد المقتنيات، لا باتساع القلب أو عمق الفكر.

والمفارقة أن هذا الهوس لا يستثني أحداً، فالطفل قبل أن يعرف كيف يقرأ، يعرف كيف يطلب، وقبل أن يكتب اسمه، يحفظ أسماء العلامات التجارية المحيطة به، وبين يديه تُوضع شاشات تقول له أنت موجود فقط إذا امتلكت ما يملكونه، ومحبوب فقط إذا لبست ما يلبسونه، وسعيد فقط إذا حصلت على ما لديهم.

وفي وسط كل هذا تقف التربية كفعل مقاومة في زمن التسليع والعلامات التجارية، وكقيمة متمردة على نظام يُقنعنا أن الإنسان ليس إلا كائن مادي مستهلك، قيمه تسوق ولا تُغرس.

وهنا تبدأ معركة الوعي التي تستدعي استرداد البوصلة التي تشظت على وهم الإعلانات، وحرب الإدراك التي تنادي بتحطيم القيود التي كبّلت الإنسان باسم الرغبة والامتلاك، في لحظة نعيد فيها بناء ذواتنا وذوات أبنائنا، ونفصل فيها بين الصورة والحقيقة، وبين الرغبة والحاجة.

فليست الكفاية عجزاً، ولا القناعة تنازلاً، بل هما أرفع درجات الحرية، ليستا حرماناً، بل تحصيناً، وليستا نقيض الطموح، بل شرطه الأخلاقي، حتى لا يصبح الإنسان عبداً لما يملك، بل واثقاً بما يؤمن به.

الواقع

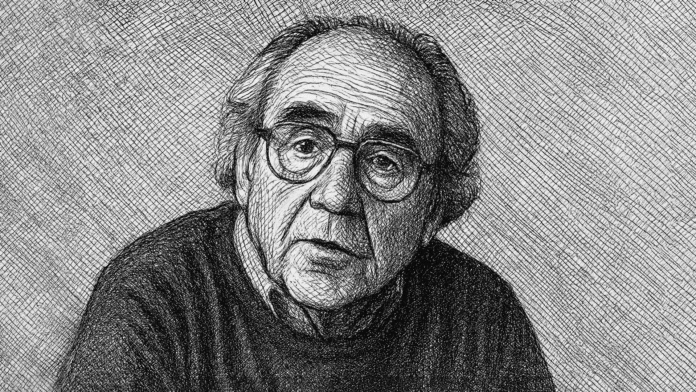

في ستينيات القرن العشرين ظهر جان بودريار كأحد مفكري الجيل الفرنسي الجديد، متأثراً بأسماء مثل رولان بارت الذي اشتهر بدراسته للعلامات والرموز في الثقافة، وكيفية إنتاجها للمعنى، وأحد أبرز منظري السيميائية، وهنري لوفيفر أحد أبرز المفكرين في مجال النظرية الحضرية، وله مساهمات كبيرة في فهم تطور المدن وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.

كان بودريار أستاذاً للسوسيولوجيا في جامعة نانتير خلال فترة الاضطرابات الطلابية في 1968، واستطاع أن يجمع بين الفلسفة وعلم الاجتماع، لتتشكل لديه قدرة نقدية للثقافة بأسلوب غير تقليدي، طوّر فيها مفاهيم جديدة حول الحياة المعاصرة، فكان من أوائل من حلّلوا تأثير الإعلام والتكنولوجيا على الواقع والهوية.

ومن أبرز كتبه السيميولكرا والمحاكاة (1981) الذي قدّم فيه واحدة من أشهر نظرياته وأكثرها تأثيراً، وهي نظرية المحاكاة التي تحلل العلاقة بين الواقع والتمثيل، وتؤكد أن المجتمعات الحديثة لم تعد تعيش واقعاً حقيقياً، بل باتت غارقة في تمثيلات زائفة تُعيد إنتاج واقع افتراضي تحكمه الصور والرموز.

وتقوم هذه النظرية على فكرة أن ما نراه ونتعامل معه في الحياة اليومية من أخبار وإعلانات ومفاهيم كالهوية والسلطة وغيرهما لم تعد تعكس واقعاً موضوعياً، بل تشير إلى سلسلة من النسخ والصور التي فقدت ارتباطها بالأصل، أو لم يكن لها أصل في الأساس، وهذه العملية تمر بأربعة مراحل، تبدأ من تمثيل الواقع، ثم تحريفه، ثم إخفاء غيابه، وأخيراً خلق صورة بلا أصل، تُعرف بالسيميولاكر (Simulacrum).

ومن داخل هذا النسق، يتولد ما يسميه بودريار بالواقعية المفرطة (Hyperreality)، وهو مفهوم بالغ العمق والإرباك، يعكس حالة يعيشها الإنسان المعاصر دون وعي، فالواقعية المفرطة عبارة عن بنية متكاملة من التمثيلات التي تحاكي الواقع إلى حدٍّ تطغى فيه على الأصل وتلغيه تماماً، فتصبح الصورة في حد ذاتها المرجع الوحيد، ويحضر الواقع بوصفه ما تُنتجه الوسائط، لا ما يُعاش أو يُختبر.

من أشهر هذه الأمثلة، ما يُعرف بالخريطة التي تسبق الإقليم، وهي قصة رمزية يتخيل فيها بودريار أن هناك خريطة صُمّمت بدقة مفرطة، حتى باتت تغطي كامل الأرض التي تمثّلها، وبمرور الزمن، تآكل الإقليم، واختفى الأصل، وبقيت الخريطة وحدها، فتعلّق الناس بها، واتخذوها مرجعاً وحيداً، دون أن يدركوا أن ما بين أيديهم مجرد تمثيل لشيء لم يعد موجوداً.

هذا التمثيل، أو هذه المحاكاة، لا تكشف عن الواقع، بل تحجبه، فتقدّم عنه نسخة زائفة يظن الناس أنها هي الحقيقة.

يقدم بودريار أيضاً ديزني لاند كنموذج آخر للواقعية المفرطة، فهذه المدينة الترفيهية التي تبدو في ظاهرها واحة من الخيال والمرح، تخبئ بين جدرانها وظيفة أيديولوجية عميقة تُظهر نفسها كعالم خيالي، يجعل الزائر يعتقد أن كل ما هو خارجها هو العالم الواقعي، والحقيقة أن الخارج نفسه قد تحوّل إلى محاكاة.

وهكذا تصبح ديزني لاند المدينة للترفيه نظاماً يُعيد إنتاج الوهم، ويُخفي حقيقة أن العالم كله، خارج أسوارها، ليس أقل اصطناعاً منها.

ويمتد تحليل بودريار إلى ظواهر أكثر حساسية، مثل الحروب، ففي معالجته لأحداث حرب الخليج التي فصلها لاحقاً في كتابه حرب الخليج لم تحدث (1991)، يوضح كيف أن التغطيات الإعلامية المكثفة، والخرائط الرقمية، واللقطات الجوية، حولت الحرب إلى عرض تلفزيوني متقن أخفى الدماء والأجساد والواقع المؤلم، وحل محلها محتوى إعلامي يُنتَج ويُبثّ ويُستهلك.

تحولت حرب الخليج وفقاً لبودريار ، إلى مشهد غير واقعي يتجاوز الحدث الحقيقي، عبر شاشات تبث ما يجري على الأرض بواقع جديد يعطي صورة تحاكي ما جرى بالفعل.

أما في الحياة اليومية، تقدم مراكز التسوق مثالاً آخر، فهي ليست مجرد أماكن لشراء الحاجيات، بل فضاءات مُصمَّمة بالكامل لتحاكي المدينة، لكنها مدينة منزوعة الفوضى والحرارة والليل والفقر، مدينة مغلقة لا تعرف التقلبات، وتُدار بالرغبة والإنفاق، وتُقنع الزائر بأنه في عالم طبيعي، بينما هو يعيش داخل نموذج مثالي مفصول عن الواقع الاجتماعي.

كل هذه الأمثلة تشير إلى أمر واحد، وهو أننا لم نعد نعيش في عالم حقيقي يمكن التحقق منه، بل في عالم من المحاكاة والرموز والصور، عالم فائق الواقعية، يبدو مألوفاً ومقنعاً، بينما هو في جوهره نسخة بلا أصل.

وهكذا، تصبح المحاكاة ليست مجرّد تمثيل للواقع، بل واقعاً بحد ذاته، واقعاً يبتلع الحقيقة ويُغرق الإنسان في دوّامة من الصور التي لا تشير إلا إلى صور أخرى.

الاستهلاك

يرتبط مفهوم الواقعية المفرطة عند بودريار ارتباطاً وثيقاً بثقافة الاستهلاك، إذ يرى أنه لم يعد مجرد تبادل للسلع أو تلبية لحاجات مادية، بل أصبح آلية أساسية في إنتاج عالم زائف من المعاني والرموز، عالم تتكاثر فيه الصور وتُستبدل فيه الحقيقة بمظاهر براقة تخاطب الرغبة لا الحاجة.

فتحلل موسوعة ستانفورد للفلسفة رأي بودريار للمجتمع الاستهلاكي الذي يشير إلى أن السلع في المجتمعات الحديثة لم تعد تُستهلك لقيمتها النفعية أو الاقتصادية، بل لقيمتها الرمزية لما تمثّله لا لما تفعله، فالسيارة، والهاتف، والحذاء، وحتى طريقة اللباس، كلها أصبحت إشارات تُعرّف الفرد داخل شبكة معقدة من الدلالات، تُنتج هوية مزيفة تُباع وتُشترى كأي سلعة أخرى.

وتضيف الموسوعة أن هذا النمط الاستهلاكي يُنتج حالة من الاغتراب الجماعي، لأن الأفراد يعيشون في عالم تسوده قيمة العلامة لا قيمة الشيء، عالم يحكمه التماهي مع الصور لا مع التجربة الحقيقية، ليصبح الاستهلاك نوعاً من العبودية الرمزية، التي تمنح وهم الحرية بينما تُرسّخ القيد.

ومن الأمثلة البارزة التي ظهرت في العصر الاستهلاكي الفائق الواقعية، تأتي لعبة لبوبو (Labubu) كنموذج مدهش لكيفية تحوّل منتج بسيط إلى ظاهرة ثقافية واقتصادية عابرة للحدود.

فبحسب تقرير ميلتوتر، بدأت لبوبو كتصميم فني لفنان هونغ كونغي يُدعى كاسنغ لانغ، ضمن سلسلة رسوم تُعرف بالوحوش، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى منتج جماهيري واسع الانتشار بعد أن تبنّتها شركة بوب مارت الصينية وأدرجتها ضمن منظومة الصناديق العمياء التي تعتمد على عنصر المفاجأة والإدمان العاطفي.

ووفقاً للمقال نفسه، فقد شهدت الكلمة المفتاحية لبوبو أكثر من 876 ألف ذِكر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2025، بارتفاع بلغ 76٪ في الانتشار و137٪ في التفاعل مقارنة بعام 2024.

بحسب ما أوردته صحيفة ذا بزنس تايمز، فإن خط إنتاج لبوبو وحده قد شكّل نحو ربع إجمالي إيرادات الشركة في 2024، مما يعني أرباحاً تقدّر بمئات الملايين من الدولارات من منتج واحد فقط، فبين عامي 2023 و2024، قفزت مبيعات الشركة إلى نحو 1.8 مليار دولار، وكانت لبوبو في قلب هذا الصعود الصاروخي.

ولم يكن هذا النجاح محلياً فحسب، بل انتشرت لبوبو كظاهرة عالمية دفعت هواة الجمع للنوم أمام المتاجر، والمزايدة بأسعار خيالية على نسخ محدودة في المنصات الرقمية، في مشهد أقرب للهوس الجمعي منه إلى الاستهلاك العادي.

إن لعبة واحدة، بحجمها الصغير وملامحها الغريبة، استطاعت أن تولّد عائدات سنوية تتجاوز 400 مليون دولار، وتدفع شركة واحدة لتنافس عمالقة السوق العالمي، ليس بسبب ما تقدّمه من قيمة عملية، بل بفضل ما تمثّله من هوية ورمز وارتباط عاطفي، وهنا تكمن المفارقة الكبرى، وهي أننا لم نعد نستهلك الشيء لحاجته، بل لرمزيته، ولندرته، وللوهم الجميل الذي يقدّمه لنا في علبة مغلقة، لا نعرف ما بداخلها، لكننا نعرف أننا نريده.

لم يعد الناس يشترون اللعبة لأنها دمية، بل لأنها رمز للفرادة، وللانتماء إلى ذائقة بصرية محددة، ولمتعة الاكتشاف الذي لا يمكن التنبؤ به.

كما يوضح الأستاذ يو يي تشون من جامعة فودان، فإن لبوبو تُجسّد عند كثيرين ما يُسمى بالتمرد الطفولي المرمّز، إذ يشعر المقتنون أنهم لا يشترون منتجاً فقط، بل يعبرون عن أنفسهم من خلاله، فهي لعبة تمنح هوية بقدر ما تمنح لحظة ترفيه.

وتضيف التقارير الواردة في وكالة أسوشيتد برس الإخبارية وصحيفة وول ستريت جورنال بعداً أكثر تعقيداً، فالناس ينامون في الشوارع أمام المتاجر، ويستأجرون آخرين للوقوف مكانهم في الطوابير، وتُباع نسخ محدودة من لبوبو بأسعار خيالية على المنصات الرقمية، مما دفع بعض الحكومات، كالصين، إلى دق ناقوس الخطر حول أثر هذا الهوس على السلوك الاجتماعي والاقتصاد الفردي.

كل هذا يشير إلى أن لبوبو، كما يذكر موقع ميلتوتر، ليست مجرد لعبة، بل تمثّل واقعية مفرطة بالمعنى الذي قصده بودريار، واقع تُنتج فيه الصورة وتُستهلك على أنها الحقيقة، ويصبح فيه الرمز أهم من الأصل، والمظهر أسبق من الجوهر.

هكذا تكشف لبوبو عن لحظة ثقافية بالغة الرمزية، تختزل أزمة الاستهلاك في زمن الصورة، وتجسّد كيف تحوّل الواقع من تجربة معيشة إلى سلسلة من الرموز البراقة، نلاحقها ونقتنيها، حتى نظن أننا نملك أنفسنا، بينما نحن في الحقيقة نملك ظلّاً لما كنا نظنه واقعاً.

يرى د. عبد الوهاب المسيري، كما ورد في مقال سلمان بونعمان المنشور بمركز نماء للبحوث والدراسات بعنوان في نقد النموذج الاستهلاكي المعاصر، أن الاستهلاك في صورته الحديثة لم يعد مجرّد نشاط اقتصادي لتلبية الحاجات، بل تحوّل إلى أداة أيديولوجية تسعى لتشكيل وعي الإنسان وتفكيك بنيته الروحية والثقافية.

فبحسب المسيري، نحن أمام منظومة إعلامية وإعلانية ضخمة لا تروّج للسلع فقط، بل تروّج لرؤية معينة للإنسان والعالم، حيث تُختزل السعادة في الامتلاك، ويُقاس النجاح بما يملكه الفرد لا بما يحققه من معنى.

وفي ضوء تحليله، يشرح المسيري كيف أن ثقافة الإعلان باتت تصنع الرغبة، وتُنتج الفراغ، وتغذي وهماً دائماً بالنقص، بحيث يتحول الإنسان إلى كائن ملهوف، مستهلك، منغمس في ذاته، بعيد عن الجماعة، غارق في صورة زائفة عن الحياة.

ويؤكد، كما نقل بونعمان، أن هذه المنظومة تمثل امتداداً للإمبريالية الحديثة، فهي تسعى لاختراق المجتمعات وتفكيكها من الداخل عبر تفريغها من منظومتها القيمية واستبدالها بثقافة مادية مغتربة.

ولذلك، يحذّر المسيري من استيراد هذا النموذج دون وعي نقدي، لأنه يؤدي إلى تفكك المجتمع، وغياب المعنى، وازدياد الفجوة بين الفرد وجماعته، ليبقى في النهاية فراغ روحي لا تملأه أي سلعة، مهما كانت ثمينة.

التربية

من أكثر الفئات عرضة للوقوع في فخ الاستهلاك هم الأطفال، فهم بحكم طبيعتهم النفسية والعاطفية، أقل قدرة على التمييز بين الحاجة والرغبة، وأسرع تأثراً بما يُعرض أمامهم من صور وإعلانات ومظاهر براقة.

ولهذا، فإن التربية لا تكون مجرد توجيه عابر، بل مسؤولية عميقة في تقويم هذا الميل الفطري نحو التملك، وتشكيل وعي الطفل ليُدرك أن قيمته لا تُقاس بما يملك، بل بما يعرف ويشعر ويؤمن، فالعائلة الواعية تُشكّل خط الدفاع الأول أمام عالم استهلاكي لا يرحم، وتزرع في الطفل منذ الصغر مفاهيم الرضا، والتأني، والتمييز بين الكماليات والضروريات.

ووفقاً لما ورد في مقال طفلي مادي يعشق الهدايا والنقود.. ماذا أفعل؟! على موقع الجزيرة، فإن الأطفال يصبحون ماديين بسهولة نتيجة لعوامل نفسية واجتماعية متشابكة، أبرزها كما توضح الباحثة مارشا ريتشينز، هو القلق الاجتماعي في مرحلة المدرسة الإعدادية، حيث يشعر الطفل بحاجة ملحة لتأكيد ذاته أمام أقرانه.

وفي هذا السياق، تتحول الأشياء إلى أدوات لإثبات المكانة والانتماء، فيبدأ الطفل بقياس نفسه بما لديه لا بما هو عليه، ويزيد الأمر تعقيداً حين يُكافأ الطفل على سلوكه بالهدايا أو بالمال، مما يعزز لديه فكرة أن السعادة تُشترى، والرضا لا يتحقق إلا بالاستهلاك، ومع الوقت، تتحوّل هذه الميكانيزمات النفسية إلى أنماط سلوكية يصعب تعديلها في الكبر، إلا إذا تدخلت تربية واعية في وقت مبكر، تربط بين الرغبة والإدراك، وبين السعادة والمعنى، لا بين الطفولة والتملك.

في عصر تتسابق فيه الإعلانات على تشكيل ذوق الإنسان واحتياجاته، وتُغذى فيه الطفولة من أول لحظاتها على الرغبة لا الحاجة، تبدو القناعة فضيلة مستحيلة، وتربية الطفل على الزهد والاكتفاء مهمة أقرب إلى المقاومة الثقافية.

في هذا السياق، تقدم منى خير في مقالها كيف تتجنب تنشئة طفل مادي؟ رؤية تربوية دقيقة تعيد الاعتبار لفكرة القناعة في زمن الاستهلاك، حيث تشير الكاتبة إلى أن القناعة لم تعد مجرّد خيار تربوي، بل أصبحت ضرورة وقائية أمام الضغوط النفسية التي يواجهها الأطفال في عصر السوشيال ميديا.

فالقناعة، كما تقول خير ليست نقيضاً للطموح، بل هي تربية على التمييز بين ما نحتاجه فعلاً وما نُغرَى به عابراً، وبين الرغبة الهادئة والاندفاع القَلِق، وهنا يأتي دور الأهل في تقديم نموذج سلوكي متوازن، لا يركض خلف كل جديد، ولا يقيّم السعادة بالمظاهر.

القناعة تبدأ من البيت، من لغة الوالدين، من اختياراتهم اليومية، ومن طريقة تعاملهم مع المال والهدايا والمشتريات، وكل لحظة استهلاكية يمكن أن تتحول إلى درس في التوازن، فهل نشتري لأننا نحتاج؟ أم لأننا نريد فقط؟ هل نُكافئ الطفل على السلوك الجيد بشراء سلعة؟ أم نكافئه بالاحتفاء المعنوي والتقدير اللفظي؟ من هنا، يتحوّل الاستهلاك إلى فعل تربوي، ويصبح ضبطه وسيلة لغرس مفاهيم أعمق عن السعادة والرضا.

القناعة في التربية النبوية مفهوم مرتبط بالغنى الحقيقي، إذ يقول النبي ﷺ “ليسَ الغنى عن كثرةِ العَرَضِ ولَكنَّ الغِنى غنى النَّفسِ”، وبهذا المعنى، يُفهم أن الطفل لن يكون قنوعاً لمجرد منعه من الشراء، بل حين يقتنع أن ما عنده كافٍ، وأن ما فاته ليس ضرورة.

وهناك العديد من الأساليب العملية التي تعزز لدى الطفل معاني الرضا والزهد، ولتتشكل لديه مناعة مضادة للثقافة الاستهلاكية المهيمنة، ومنها تدريبه على التركيز على غرس الامتنان كعادة يومية، من خلال شكر الله على نعمه، ليصبح إنساناً يفكّر قبل أن يطلب، ويتأمل قبل أن يمتلك، ويستغني قبل أن يشتهي.

ليست القناعة حرماناً ولا التربية عليها كبتاً، بل هي تربية على الوعي والبصيرة، فحين ينشأ الطفل على التمييز بين الحاجة والرغبة، وعلى إدراك المعنى لا امتلاك الصورة، تتكوّن في داخله مناعة ضد المبالغة في التعلّق بالماديات.

وهذه تربية تزرع في روحه الاتزان، وتعلمه أن السعادة لا تُشترى، وأن الفرح الحقيقي لا يصدر من الخارج، بل ينبت من الداخل، من قناعة نفسية بأن ما لديه يكفي، وأن القيمة لا تُقاس بعدد المقتنيات بل بنقاء النوايا واتساع الأفق.

وعندما يدخل هذا الطفل في عالم مكتظ بالواجهات اللامعة والعروض التي لا تنتهي، لن تتوه خطواته، لأن بوصلة داخله ستظل متجهة إلى ما هو أصدق وأبقى.

سيعرف أن قيمته لا تتحدد بما يملك من أشياء، بل بما يحمله من علم، وما يعيشه من حب، وما يتمسك به من قناعات، وحينها لن تبدو القناعة تخلّياً أو تقشفاً، بل ستظهر كما هي في جوهرها قوة روحية تُحرّر الإنسان من عبودية الأشياء، وتمنحه سَكينة لا يملكها كثير من الأثرياء، وطمأنينة تسبق امتلاء الجيب، وتظل باقية حين يفرغ.