يعد القضاء إحدى ركائز الحكم في الدولة، حيث يتم اختيار القضاة بعناية من بين المتخصصين في القانون وفق معايير دقيقة تتناسب مع عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، ليخدموا المجتمع وليعملوا على رفع مستوى الأداء وتحقيق العدالة والإنصاف بإخلاص وتفان، ويكونوا أهلاً لحمل مسؤولية تحقيق العدل.

فالقضاء أمره عظيم، لا يجب أن يكون إلا في يد أشخاص متمكنين، فهو جزء من مهام الرسل عليهم السلام، فكما هم مكلفون بالدعوة والتبليغ، كانوا كذلك يحكمون ويفصلون بين المتنازعين، ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شملت إرشاد الناس وإقامة العدل بينهم.

وقد أحاط الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية دور العلماء والقضاة، وأعطوهم جانباً كبيراً من الإجلال والتكريم، وحفظوهم من أي تدخل ضماناً للحق وترسيخاً للعدل، وللخلفاء الراشدين قصص وروايات صدر فيها أحكام ضدهم، فانصاعوا لها وقبلوها ونفذوها.

ومن أبرز القضاة الذي برزوا في فترة الخلافة الراشدة القاضي شريح بن الحارث الكندي، فقد ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه قاضياً بالكوفة بعد أن أعجب بفطنته ونباهته وعدله، وجلس فيها ستين عاماً، وقيل إنه استمر في القضاء حتى قبل موته بسنة، في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي.

ورد الدكتور سيد بن حسين العفاني في كتابه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله (2018) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اشترى فرسا من أعرابي وركبه، لكن بعد مدة قصيرة اكتشف عطباً في الفرس فعاد إلى الأعرابي يطلب استرجاع ثمنه فرفض الأعرابي قائلا إنه باعه الفرس سليماً، فاقترح عمر الاحتكام، واختار الأعرابي شريح بن الحارث، الذي حكم بأن يحتفظ عمر بالفرس أو يعيده كما أخذه، فأعجب عمر بحكم شريح وقال: “وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل”، وولى شريح قضاء الكوفة.

وبعد الخلافة الراشدة ظل هيكل القضاء في الدولة الأموية مشابهاً إلى حد كبير لما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين. ومع ذلك، أشار الدكتور عبدالباسط هيكل في كتابه باب الله- الخطاب الإسلامي بين شقي الرحا (2017)، إلى تطور مهم حيث استحدث عبد الملك بن مروان منصب “صاحب المظالم” للتعامل مع القضايا الصعبة التي يعجز القضاة عن حلها.

لم يكن القضاء منفصلاً عن الخليفة أو الولاة؛ فقد كان الخليفة، بصفته مجتهداً، يتدخل أحياناً للفصل في النزاعات، وكذلك كان الولاة يمارسون السلطة القضائية كنائبين عن الخليفة، في حين اقتصر دور القاضي على الفصل بين المتنازعين، ويبقى تنفيذ الأحكام في يد الخليفة أو ولاته.

خلال العصر العباسي، شهدت الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية تطوراً وتوسعاً كبيراً، وازدهرت حركات التعريب والترجمة والنمو العمراني وبناء المدن، مما أدى إلى اندماج مختلف الأعراق داخل الدولة، وأدى هذا التنوع إلى زيادة الحاجة إلى من يتولى مسائل القضاء بشكل مستقل عن الحكام والولاة، فوظفت الدولة عدداً كبيراً من القضاة ومنحتهم رواتب لإصدار الفتاوى والأحكام وحل النزاعات بين الناس.

تجنب الفقهاء والعلماء منصب القضاء

كانت محاولات الخلفاء لاختيار وتعيين القضاة المناسبين تواجه امتناعا متكرراً من الفقهاء، الذين كانوا يرفضون تقلد هذه المناصب لأسباب دينية أو شخصية أو إدارية أو بسبب الظروف السياسية المحيطة بالسلطة الحاكمة، أصبح الامتناع عن تولي القضاء سلوكاً نمطياً ومتكرراً، مما أثار استياء مؤسسة الخلافة، ورداً على ذلك، لجأ مسؤولو الدولة إلى سياسة متذبذبة بين الإقناع واللين وتقديم الإغراءات.

تعود ظاهرة الامتناع عن تولي القضاء إلى العهد الراشدي واستمرت في العصور التالية، وحتى عندما استحدث عبد الملك بن مروان منصب “صاحب المظالم” للقضايا الصعبة، لم يكن القضاء منفصلاً عن الحكام، فقد كان الخلفاء والولاة يمارسون السلطة القضائية، وهناك شخصيات بارزة رفضت تولي القضاء رغم الضغوط، ومن بينهم الإمام أبو حنيفة.

يقول موسى جواد في ورقته التي نشرت في 2016 بعنوان القضاة والمسؤولية القضائية في العصر العباسي الأول بين الإعفاء والاستعفاء إن أبو حنيفة أدعى أنه لا يصلح للقضاء، ورغم محاولات الخليفة المنصور الحثيثة والمتكررة من إغراءات أو تهديد لإقناع أبو حنيفة، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

لخص جواد ما كان يدعو الفقهاء إلى تجنب العمل في القضاء إلى ستة أسباب، أولها الرهبة، فقد تجنب العلماء تولي القضاء بسبب التحذيرات الشديدة في الأحاديث، والتي تشير إلى المسؤولية الكبيرة والمحاسبة الصارمة يوم القيامة، هذا الخوف من الخطأ دفع العديد من العلماء إلى الامتناع عن تولي المناصب القضائية.

ومن هذه الأحاديث أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ولي القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين”، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من حكم يحكم بين الناس إلا أتي به يوم القيامة، وملك أخذ بقفاه على شاطئ جهنم، ثم يرفع رأسه فإن قيل له ألقه ألقاه في مهواه يهوي فيها أربعين خريفاً”

وثاني سبب هو أن القضاة كانوا معروفين بالورع والنزاهة، فإذا شعر أحدهم بالتحيز، كان يعتزل فوراً، فعلى سبيل المثال، طلب أحد القضاة الزهاد من المهدي عافية بن يزيد، الإعفاء من مهامه بعد أن حاول أحد الخصوم رشوته برطب السكر، والذي لا يتهيأ في وقتهم جمع مثله إلا لأمير المؤمنين، ورغم رفضه للرشوة، شعر بأن حياده تأثر، فطلب أن يقال من منصبه.

وثالث الأسباب أن على القضاء أن يكون مستقلاً لتجنب التدخل في أحكامهم ليتمكنوا من تنفيذ قراراتهم بعدل، حتى ضد أصحاب النفوذ، ولكيلا تكون هناك ضغوط لإصدار أحكام متحيزة، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى رفع شأن القضاة بين الناس، وسيجعل الولاة يترددون في عزلهم.

أما رابع الأسباب هو التزامهم بالعلم والبحث والتعليم، فقد قدم العلماء هذه دورهم التعليمي والدعوي على القضائي، والمصادر لا تشير إلى أن أياً من العلماء طلب وظيفة القضاء من الدولة؛ بل كانت الدولة هي التي تطلب منهم تولي هذه المناصب، وكثيرون منهم قبلوا هذه المناصب بعد تردد كبير، إذ كان اهتمامهم الأساسي وشاغلهم الأول هو السعي وراء العلم المعرفة.

وخامس الأسباب أنهم كانوا أنفسهم يحذرون بعضهم البعض من تولي القضاء، فقد كان مكحول يقول إنه يفضل الإعدام على أن يكون قاضياً، وكلما كان العالم جدير بالقضاء كان أكثر كراهية له، ويقول جواد أن هناك من هرب إلى بلاد أخرى لتجنب القضاء، وكان أبي قلابة يقول: “السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح؟”، ونقل عن الفضيل بن عياض أنه قال: “إذا ولي الرجل القضاء فليجعل للقضاء يوما وللبكاء يوماً”.

وآخر الأسباب التي ذكرها جواد هو الخوف من أن يقبل القاضي الرشوة، رغم ان هذه الحالات قليلة، إضافة إلى أن القضاة الذين يرضون بالرشاوي يتم عزلهم فوراً، وكانوا يرون أن الهدايا والهبات المقدمة للقضاة لاستمالتهم تسبب فساداً وتؤثر سلباً على نزاهة القضاء.

استقلالية القضاء

شهد أبو يوسف وصول العباسيين إلى حكم العالم الإسلامي عام 750م، وقتها كان لا يزال في ريعان الشباب، وقد أدرك العباسيون الأهمية الكبرى للقضاء في ترسيخ استقرار الدولة، فهو أحد أعمدة الدولة الأربعة التي أشار إليها الخليفة أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية.

يشير الإمام الكوثري في مقدماته أن الخليفة أبي جعفر المنصور كان يحرص على أن يكون الحق المطلق لتعيين القُضاة وعزلهم في يديه وحده، ونوه النبهاني الأندلسي في المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا أن القضاء (1983) ” فتر أيام يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد إلى أن ظهر بنو العباس، فظفروا بالملك، فاشتدّوا في شأن القضاء، وتخيّروا للأعمال الشرعية صدور العلماء”.

ومما لا شك فيه أن العباسيين استفادوا من الإدارة والتنظيم القضائي ممن سبقوهم وأضافوا إليه أمورا كثيرة، على سبيل المثال كان العباسيون في زمن هارون الرشيد أول من استحدثوا وظيفة “قاضي القضاة”، ليكون مثل وزير العدل يعين القضاة في الأقاليم المختلفة ويعزلهم ويحاسبهم ويشرف على أدائهم، وبذلك أصبح القضاء في عهده مستقلاً.

ولئن أحجم بعض الأئمة الكبار عن تولي القضاء؛ فإن آخرين عُرفوا أيضاً بالورع و تقلّدوا العلم، ورأوا ضرورة ذلك لتسيير مصالح العباد، والنصفة من الظالم للمظلوم، ومن القوي للضعيف، وهناك سجلّ حافل بهؤلاء القُضاة في زمن العباسيين، وعلى رأسهم الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن بحير الأنصاري البجلي رحمه الله، وجدّه الأعلى بجيلة الأنصاري والد الصحابي المعروف حبيب بن بجيلة الذي أراد الاشتراك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أُحد ولكن النبي استصغرَ سنّه وردَّه، ثم شارك منذ معركة الخندق وما تلاها.

المذهب الحنفي

ذكر الحجوي تصريحاً لأبو حنيفة في كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي بين فيه منهجه في الفقه وهو نفسه في القضاء، إذ قال: “آخذُ بكتاب الله، فإن لم أجد فبِسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا سنّة رسول الله أخذتُ بقول أصحابه … آخذُ بقول من شئتُ منهم، وأدعُ من شئتُ منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، أما إذا انتهى الأمر إلى (التابعين الكبار مثل) إبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين وغيرهم … فقوم اجتهدوا فأجتهدُ كما اجتهدوا”.

وعلى هذا أخذ أبو حنيفة ومدرسته من بعده بأصول سبعة في الاستنباط هي: القرآن والسنة وأقوال الصحابة والقياس الذي هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لعلّةٍ جامعة بينهما، والاستحسان والإجماع ثم العُرف الصحيح غير الفاسد.

كانت المذاهب الفقهية بدأت في التشكّل لا سيما المذهب المالكي والحنفي ومذاهب الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر، وبعد قليل من هذه الأحداث كان المذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي سيأخذون في الظهور والتشكل، وهذه المذاهب التي قامت على أصول الكتاب والسُّنة واجتهاد الصحابة والتابعين واجتهاد مؤسسيها كانت هي المنبع الأصيل لتخريج علماء الشريعة والفقه، وأيضاً لتخريج القُضاة، ومنهم أبو يوسف الأنصاري.

هذه المبادئ آمن بها أبو يوسف -تلميذ أبو حنيفة، واتخذها منهجاً فيما بعد، غير أنه اشتُهر عنه أنه كان أكثر الحنفية المتقدمين معرفة بالسُّنن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة بأصحابه؛ لأنه كان أحفظهم وكان ذكياً حاد الذكاء في جمع وقراءة الأحاديث بأسانيدها ومتونها ومعرفة عللها وصحيحها في المجلس الواحد.

قاضي القضاة أبو يوسف الأنصاري

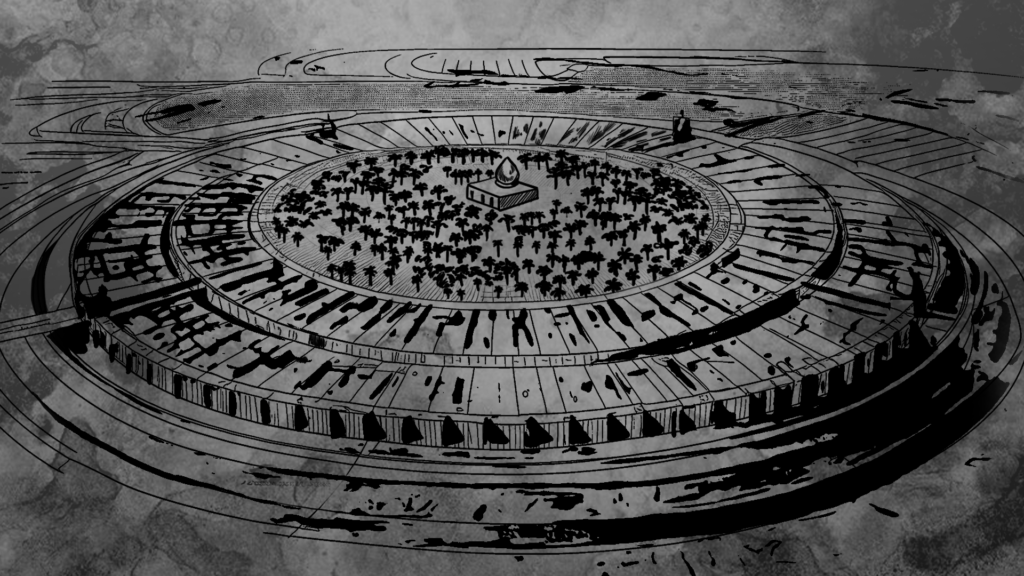

ترعرع أبو يوسف الأنصاري في بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي في الكوفة التي كانت مع البصرة بمثابة عاصمتين متنافستين للعراق، وذلك قبل أن تُبن بغداد عام 767م، رازحا تحت فقر شديد، لا يملك من حُطام الدنيا شيئاً، ولكن العلم كان يستهويه منذ طفولته، رغم اعتراض والديه عليه بسبب الفقر والحاجة إلى عمل يدر عليه دخلا.

فقد أُثر عنه في كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه (1985) للصيمري قوله: “كنت أطلب الحَدِيث وَالْفِقْه وأنا مقل رث الْحَال فجَاء ابي يَوْماً وانا عِنْد ابي حنيفَة فَانْصَرَفت مَعَه فَقَالَ يَا بني لَا تَمُدَّن رجلك مَعَ ابي حنيفَة فإن أبا حنيفَة خبزه مشوي وانت تحْتَاج الى المعاش فقصرت عَن كثير من الطّلب وآثرت طَاعَة أبي فتفقدني ابو حنيفَة وَسَأَلَ عني فَجعلت أتعاهد مَجْلِسه فَلَمَّا كَانَ أول يَوْم أتيته بعد تأخري عَنهُ قَالَ لي مَا شغلك عَنَّا قلت الشّغل بالمعاش وَطَاعَة وَالِدي وَجَلَست فَلَمَّا أردت الانصراف أَوْمَأ إِلَيّ فَجَلَست فَلَمَّا انْصَرف النَّاس دفع لي صرة وَقَالَ استمتع بِهَذِهِ فَنَظَرت فَإِذا فِيهَا مائَة دِرْهَم فَقَالَ لي الزم الْحلقَة وَإِذا نفدت هَذِه فَأَعْلمنِي فلزمت الْحلقَة فَلَمَّا مَضَت مُدَّة يسيرَة دفع إلي مائَة أخرى ثمَّ كَانَ يتعاهدني وَمَا أعلمته بخلة قطّ وَلَا أخبرته بنفاد شَيْء وَكَانَ كَأَنَّهُ يخبر بنفادها حَتَّى اسْتَغْنَيْت وتمولت”.

وهكذا لازم أبو يوسف أبا حنيفة مذ كان طفلا لأكثر من ثلاثين عاما حتى وفاة شيخه عام 768م، وقد كانت هذه الملازمة نوعاً من الشغف الملح، ومع ذلك لم يكن أبو حنيفة فقط الشيخ الوحيد لأبي يوسف، فقد كانت الكوفة التي دفن فيها رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تغصّ بالعلم والعلماء، إذ كانت موطناً لأكثر من ألف وخمسمائة صحابي وآلاف غيرهم من التابعين والعلماء، فالتقى بالإمام أنس بن مالك ومحمد بن إسحاق وجلة من علماء الحجاز الكبار.

ولا شك أن أبا يوسف تأثر بمنهج شيخه أبي حنيفة في الاستنباط، وهو منهج فذّ يقول عنه الإمام محمد أبو زهرة في تاريخ المذاهب الفقهية والاسلامية المعاصرة (2007) “أتاهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسبق بها، أو على الأقل لم يأخذ أحد بمقدار ما أخذ فيها مع استقلال في التفكير، واستقامة في النظر”.

منهج أبو يوسف في القضاء

يعدّ أبو يوسف الأنصاريّ أكثر رجال الحنفية المؤسّسين تأليفاً واجتهاداً مقارنة بشيخه وأقرانه مثل زفر بن الْهُذيْل ومحمد بن الحسن الشيباني، الملقب بصاحب أبي حنيفة، وغيرهم، فقد كتب الآثار في أدلة الفقه، وكتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، وكتاب الرد على سير الأوزاعي وكتاب الخراج وهي رسالته الشهيرة التي كتبها إبان توليه قضاء القضاة في أحكام الأموال، ومقدمتها تدل على أنه لم يكن يجاملُ الخليفة هارون الرشيد فمن دونه، وله كتب أخرى كثيرة بعضها وصلنا وبعضها فُقد في دهاليز التاريخ.

وفي مقدمة كتابه الخراج نرى في نصائحه إلى هارون الرشيد ملامح منهجه العام ورؤيته في القضاء، حيث يقول: “هذا ما كتب به أبو يوسف إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد … لا تؤخرّ عمل اليوم إلى غد، فإنّك إن فعلت ذلك أضعتَ … إن الرُّعاة مؤدُّون إلى ربّهم ما يؤدّي الراعي إلى ربّه، فأقم الحق فيما ولّاك الله … إني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظَك الله ورعاية ما استرعاك الله … فإذا ترك (الراعي) ذلك أضاعه، وإن تشاغَلَ بغيره كانت الهلَكة عليه أسرعُ وبه أضرّ … فاحذر أن تُضيّع رعيّتك فيستوفي ربُّها حقّها منك”.

هذه النصائح كانت منهجاً يسير عليه أبو يوسف بكل دقّة في توليه القضاء، وفي تتبعه لعدالة القُضاة والشهود قبل تعيينهم، لكن من اللافت للنظر أن أبا يوسف له كثير من الآراء الفقهية التي خالفَ فيها شيخه أبا حنيفة في مسائل الأصول والفروع وهو دليل على اجتهاده الواسع.

ففي المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية يقول علي جمعة أن أبا يوسف كان يوافق شيخه فيما علم فيه دليل الحكم، كما علم هو اجتهاداً لا تقليداً له، كما خالفه فيما بانَ الدليلُ له على خلاف رأيه، فلم يكن التوافق بينهما في الرأي دليلاً على تقليد أبي يوسف لأبي حنيفة؛ وإنما اجتهاد وافقَ اجتهاداً.

ولأنه كان عالماً كبيراً في ميادين الحديث النبوي والفقه وعلوم اللغة والقرآن الكريم والشريعة وقدرته الفذة على الاستنباط والفُتيا وخريج مدرسة أبي حنيفة فقد اختاره الخليفة هارون الرشيد قاضياً للقضاة، وهو أول من تسمّى بهذا الاسم في تاريخ الإسلام؛ ليوكل إليه مؤسسة القضاء في الدولة العباسية بكليتها، فأصبح له حق تولية القُضاة في الأقاليم وعزلهم، وقضاء المظالم.

ولا عجب في ذلك فإن لأبي يوسف الأنصاري آراء مهمة في إصلاح المنظومة القضائية هيكلياً ومنهجياً، وعلى رأسها عدالة القاضي، فقد ورد الخيربيتي عنه في كتاب الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (1996): “أن القاضي إذا كان غير عدل فقضاياه كلها مردودة”. وهي مسألة شهيرة بين العلماء، هل تجوز ولاية الفاسق للقضاء، فمنهم من جعل فسقه على نفسه ما دام حكمه موافقاً للعدل والحق، ومنهم كأبي يوسف يقطعُ بعدالة القاضي وعدم فسقه ولا يقبل ولاية الفاسق للقضاء أبداً.

وكما يتشدّد في عدالة القاضي وردّ أحكامه إذا كان فاسقاً؛ فإنه يتشدّدُ أيضاً في عدالة الشاهد، ولا يكتفي بتعديل الناس لهم علانية، أي يشهدون لهم بالدين والعدالة، وإنما يتحرى عنهم في السرّ ليتأكد من حقيقة الشهود قبل البتّ في الدعوى.

فقد ذكر وكيع القاضي في كتابه أخبار القضاة أن جاءه خصمان وأحضر أحدهما شهوداً: “وسمّاهم على أسماء أئمة المساجد المعدِّلين، فلما شهدوا عند أبي يوسف سأل عنهم فعُدِّلوا، وذلك سرّاً”.

كان أبو يوسف أيضاً يردّ شهادة المجازف المبالغ في كلامه، فقد ذُكر في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1896) للفخر الزيلعي أن الفضل بن الربيع جاء ليشهد في حضور أبي يوسف في قضية، ولكن أبا يوسف ردَّ شهادته، فشكاه الفضل للخليفة هارون الرشيد، ولما سُئل عن سبب رفض شهادته، قال أبو يوسف: إني قد سمعتُه يوما يقول للخليفة: أنا عبدُك!؛ فإن كان صادقاً بكونه عبداً فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذباً فلا تُقبل شهادةُ الكاذب؛ لأنه لا يُبالي بالكذب في مجلسك، فلا يبالي بالكذب في مجلسي أيضاً، فعذره الخليفة فيه.

وكان أبو يوسف يدور مع النصّ أينما دار، ويراه مقدّما على كل عُرف مستقر لا سيما إذا تصادما، ولهذا الأمر لا يُعطي أهمية كبيرة لقولهم “لم يزل الناس على هذا”.

ويوضح المغراوي هذه النقطة في موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (2007) أن أكثر ما عليه الناس مما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذُ بالكتاب والسُّنة والأقيسة الصحيحة؛ لأن الاحتجاج بمثل تلك المقولة غير مُسلَّم بإطلاق، وخاصّة إذا ثبت أن الناس الذين يُقتدى بهم لم يكونوا يفعلونه، وقد أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنّة عن رسول الله لم يحل له أن يدعهَا لقول أحد.

وتيسيرا للقاضي والشُّهود فقد قبل أبو يوسف جواز الكتاب الحكمي على مسافة، وهي شهادة شهود على جُرم أو واقعة معينة ولكنهم في مكان بعيد لا يستطيعون الوصول إلى القاضي المشرف على الدعوى في ذات اليوم، بينما يشهدون بذلك في محضر عند القاضي الذي في بلدهم، فيرسل القاضي الكتاب الحكمي إلى القاضي الآخر المشرف على الدعوى بهذه الشهادة، وعليه أن يقبلها، كما يشرحها البركتي في قواعد الفقه.

وقد وافق الإمام مالك رأي أبي يوسف الأنصاري، بينما اختلفوا في مقدار المسافة فجماعة من الأحناف قالوا بضرورة قصرها، ووافقهم الشافعي وأحمد في وجه.

وبالجملة فقد أسس أبو يوسف لمؤسسة قضائية راسخة؛ لا تقبل في هيكلها إلا عدول القُضاة، مراقباً لأدائهم، وحريصاً على تطوير أدائها اليومي، فعلى مستوى الشكل حرص أبو يوسف على أن يتميز القُضاة بلباس خاصّ بهم بعد أن كانوا يلبسون كسائر الناس، وعمل على تخصيص مرتبات ثابتة للقضاة تتناسب مع أحوالهم وبيئاتهم ومدنهم، وحرص على إنشاء ديوان في بغداد باسم ديوان قاضي القضاة، له هيكل تنظيمي واضح يتكون من الحاجب والكاتب وعارض الأحكام، وخازن ديوان الحكم وهو مثل الأرشيف في وقتنا هذا، كما كان له الفضل الأكبر في استقلال هذه المؤسسة عن أيدي الخلفاء العباسيين الأوائل؛ فكان القضاءُ مستقلا منذ زمنه، لا يتعين قضاة الأمصار والأقاليم إلا من خلال قاضي القضاة وليس الخليفة.

وهكذا يمكننا أن نرى تطوراً لافتاً في منهجية القضاء ومؤسسته في زمن أبي يوسف الأنصاري تلميذ أبي حنيفة؛ فهو أول قاض للقضاة في تاريخ الإسلام، وهو الذي حرص على إنشاء وزارة مستقلة للقضاء لتنظيم شؤونه اليومية، وإنشاء أرشيف خاصّ به للعودة إليه كلما كانت الحاجة إلى ذلك، وهو تطور مهم في المظهر والجوهر سيكون له شأنه في العصور التالية.