تبادرت إلى أسماعي العديد من الآراء عن الإمام ابن تيمية، فمنها مادح لشخصه ومنها منتقد، ووقع بين يدي عدد لا يُحصى من الكتب عنه، ووقعت عيني على مثل ذلك أو أكثر من الحلقات التلفزيونية، ومقاطع اليوتيوب، والآراء التي تنجلي ولا تنتهي، مما دفعني لأن أقرأ كتبه وفتاويه بنفسي، لأفهم سبب هذه الزوبعة من الجدل التي تلف هذه الشخصية.

بداية، يجب أن نتفق على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر على مسار الإنسان وتوجهاته، فقد عاش ابن تيمية في زمن هزته القلاقل، وكان وقتها شاهدا على العالم الإسلامي وهو يتمزق أمام ناظريه، وخبر بشاعة القتل والذبح والسبي بلا هوادة.

فقد ولد ابن تيمية في سنة 1263، أي بعد سقوط بغداد على يد التتار بخمس سنوات، فكانت حياته في زمن غلبت عليه الفوضى، والواقع يعلمنا أن لا ننكر ولا نغفل عما تجره السياسة من تشويه للناس، فقد ترفع من شأن المرء، أو تشوه صورته وأفكاره.

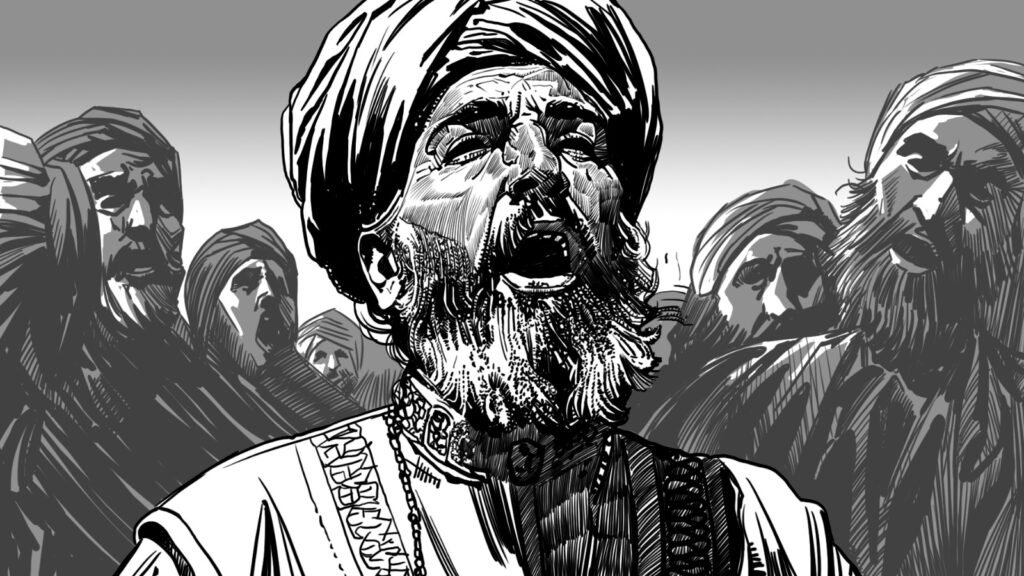

هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، المكنى بأبي العباس، وكان يلقب بتقي الدين، وشيخ الإسلام، ونسبة إلى وطنه كان يعرف بالحراني، ولأنه كان يدرس بدمشق فكان يُعرف بالدمشقي، وأيضاً بالحنبلي نسبة إلى مذهبه ومذهب أبيه وجده وأهل بلاده، وقيل إن تيمية هي أم جده.

تمكن ابن تيمية من علوم كثيرة، فحفظ ونسخ العديد من المتون في صغره، وسمع من علماء وشيوخ كثر، وكان ذي قدرة فذة على الحفظ، فقد عُرف بذكائه الحاد وبلغته الفصيحة، وحرصه على التعليم والتعلم، كما وصفه الذهبي في ترجمة شيخ الإسلام إبن تيمية.

ويضيف الذهبي أن ابن تيمية استطاع أن يصل إلى مستوى من الإلمام والإحاطة بجميع العلوم مكنه من استخلاص واستنباط الأحكام الشرعية، وتفسير الآيات القرآنية، والجرح والتعديل، دون الرجوع إلى إمام أو شيخ، مما جعله يخالف العديد من الآراء في زمانه وفي العصور التي تلته.

فالتغيير والتجديد والخروج عما هو مألوف قد يُوقع المرء في صدام مع المقتنعين والمؤمنين بالأقوال الأخرى، والصدام الذي جرى مع ما قدمه ابن تيمية من آراء وفتاوى بدء مع لحظة صدورها حتى اليوم.

والعجيب أنه رغم موسوعيته، إلا أنه كان يفتقد لمهارات التواصل، فقد كان فظاً وحاداً، لا يجامل ولا يحابي، ولا يوارب ولا يداري، هجومي مع خصومه، فصنع لنفسه أعداء يحاولون إيذاءه والإيقاع به.

فقد سُجن ابن تيمية عدة مرات، جراء فتاوى وآراء ما أراها إلا فرعية، ولا تصل إلى حد يدعو إلى سجنه، ولذلك أيقنت أن في الأمر شيء مريب، وسياق تاريخي سياسي اجتماعي ليس له علاقة بما قاله الشيخ.

تحدث رائد السمهوري في كتابه ابن تيمية التاريخي والمُستعاد عن الوضع السياسي في تلك الفترة، وأثرها على أهل العلم.

يذكر السمهوري أن تحالفات جرت بين التتار والصليبيين، وتحالفات بين النصارى والرافضة ضد المسلمين السنة، وذكر فساد المماليك، والمؤامرات الداخلية بينهم، وأساليب الغدر والاحتيال والاغتيال للوصول إلى السلطة، وتكرر التمرد من ولاة دمشق على السلطنة في مصر، مما جعلها مصدر قلق كونها قد تنشق في أي لحظة، إضافة إلى الثورات الإسماعيلية المطالبة بعودة الفاطميين إلى السلطة.

إذا تأثر ابن تيمية بواقعه وعصره ومجتمعه، ومن الطبيعي أن تكون الأجواء مشحونة مع حالة الفراغ السياسي واختلال النظام العام، فحياته مليئة بالمواقف التي تظهر في بعضها شهامته، وأخرى يظهر هو فيها مؤيداً أو ساكتاً عن أباطيل.

خلال فترة الاضطراب الداخلي، برز اسم ابن تيمية في ما عُرف بواقعة عساف النصراني في عام 1294، حيث شهد شهود على عساف بأنه سبّ النبي، فتدخل ابن تيمية ومعه أحد العلماء، وطلبا من نائب دمشق عز الدين أيبك الحموي محاكمته، فلجأ عساف إلى حماية أحد الأمراء، مما أثار غضب العامة الذين قاموا برميه بالحجارة، وحدثت فتنة وصفها ابن كثير بـ”خبطة قوية”.

رداً على ذلك، قام نائب دمشق بسجن ابن تيمية والعالم الذي كان معه وعاقبهما بالضرب بتهمة إثارة الشغب، ثم لاحقاً، استُدعي عساف إلى المحكمة حيث أعلن إسلامه وأثبت وجود عداوة بينه وبين الشهود، مما أدى إلى إسقاط القضية وحقن دمه، وتم الإفراج عن ابن تيمية ورفيقه، وانتهت المشكلة.

أظهرت هذه الحادثة التأثير الاجتماعي والسياسي لابن تيمية في دمشق، حيث اعتبرته السلطة تهديداً رمزياً لنفوذها، كما كانت الواقعة نقطة تحول في حياته، دفعته إلى تأليف كتابه الشهير الصارم المسلول على شاتم الرسول.

تطرق الكتاب إلى أربع مسائل، الأولى أن من سب الرسول يُقتل سواء كان مسلماً أو كافراً، والثانية أنه يتعين قتله وإن كان ذمياً ولا يجوز المن عليه ولا مفاداته، والثالثة في حكم من سب الرسول إذا تاب، والرابعة في بيان السب والفرق بينه وبين الكفر.

وذكر ابن كثير حادثة أخرى وقعت في عام 1300 تعرض فيها ابن تيمية لمحنة بسبب رسالته الفتوى الحموية التي كانت موجهة لأهل مدينة حماة حول تفسير صفات الله الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مثل قوله تعالى “الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ” وقوله ﷺ: “إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن”.

فقد قدم ابن تيمية توضيحاً مفصلاً في 50 صفحة، أكد فيها على وجوب وصف الله بما وصف به نفسه في القرآن الكريم، أو بما وصفه به رسوله محمد ﷺ في الأحاديث النبوية الصحيحة، دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تمثيل، وهذا يعني أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات، مع نفي مشابهته للمخلوقات، امتثالاً لما قاله الله تعالى في سورة الشورى “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

وقال إن السلف أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، دون تشبيه أو تمثيل، ودون تعطيل أو تأويل، حيث أن التشبيه يوقع في تمثيل الله بخلقه، والتعطيل يؤدي إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات.

واستشهد ابن تيمية بأقوال بعض العلماء، مثل نعيم بن حماد الخزاعي، الذي قال: “من شبّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيهاً”. وهذا يوضح أن الطريق الوسط هو إثبات الصفات دون تشبيه أو تعطيل.

لم يرق لبعض علماء الأشاعرة من الشافعية ما قاله، فشكوه إلى القاضي جلال الدين الحنفي، متهمين إياه بالتجسيم والفظاظة في أسلوبه، ونتيجة لذلك، نُودي في دمشق ببطلان عقيدته، وحقق معه الفقهاء، لكنه دافع عن موقفه وأيّده القائد المملوكي سيف الدين جاغان، الذي عاقب بعض خصومه.

وهنا قرب ابن تيمية من السلطة، خاصة الأمير جاغان، وأثار ذلك حسد العلماء وأعدائه، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية في دمشق، ولكن مع عودة السلطان الناصر محمد بن قلاوون للحكم بعد اغتيال السلطان المنصور حسام الدين لاجين، أُمر بالقبض على جاغان، مما جعل ابن تيمية يقع ضحية النزاعات السياسية التي كان جزءاً منها.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي استُدعي فيها ابن تيمية للتحقيق، فقد استُدعي لمحاكمة بعد هذه الحادثة بخمس سنوات بسبب عقيدته الواسطية التي أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء والقضاة الأشاعرة في مجلسين عقدا خصيصاً لهذا الغرض، وانتهى الأمر بإشهاده بأنه شافعي المذهب، وتم الإفراج عنه بعد ذلك.

يوضح ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية اعتقاد “الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة”، فبدأ النص بالتأكيد على أركان الإيمان الستة، وأشار إلى أن منهج الوسطية يجب أن يتبع في كل الأمور، وعلى المرء أن يتخذ فهماً وسطاً بين الفرق المختلفة في مسائل الصفات والأفعال والإيمان بقلب ولسان سليم، ويقبل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل ومراتب.

وأشار ابن تيمية في الختام إلى ضرورة الإيمان بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، وتبرأ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.

وفي هذه الحادثة أشار ابن كثير إلى أن السبب الحقيقي وراء هذه المحاسبة كان الحسد بسبب مكانته الرفيعة وتأثيره الكبير بين الناس، حيث أن شكواهم لم تحظى بما كانوا يرجون، فمع خروج ابن تيمية، قوبل من العامة بحفاوة، ومرة أخرى برز الشيخ بشخصيته الرمزية التي كانت تثير مخاوف السلطات.

هذه المكانة جعلته جزءاً من صراع سياسي بين جناحين من المماليك، الأول كان نائب دمشق جمال الدين آقوش الأفرم الذي كان مقرباً من ابن تيمية، والثاني كان ركن الدين بيبرس الجاشنكير الذي كان خصماً سياسياً له.

الصراع تفاقم عندما هاجم ابن تيمية فصوص الحكم، أعظم مؤلفات ابن عربي وأهمها في تأسيس مذهب وحدة الوجود، مما أثار غضب حليف بيبرس الشيخ الصوفي نصر المنبجي الذي اتهم ابن تيمية بأنه يشكل خطراً على الدولة، مدعياً أنه قد يكون مثل محمد بن تومرت الذي استغل الدعوة الدينية لتأسيس مشروع سياسي في المغرب.

دافع ابن تيمية عن نفسه في السجن، مشيراً إلى أن استهدافه كان سياسياً وليس عقائدياً، واتهم خصومه بالسعي لإفساد الدولة والمجتمع، وبأنهم عملاء للتتار، وأكد أن سجنه لم يكن لحماية العقيدة بل بسبب تهم تتعلق بالملك والسياسة، واعتبر أن خصومه استغلوه كغطاء لتبرير صراعاتهم السياسية.

وايضاً واجه ابن تيمية محاكمة في مصر بسبب قضايا عقائدية اعتبرها بعض العلماء تجسيماً، بما في ذلك قوله بأن الله يتكلم بحرف وصوت، وهو رأي الحنابلة الذي خالفه عموم الأشاعرة.

عقدت المحاكمة بحضور القضاة وأكابر الدولة في دار حليف ابن تيمية الأمير المملوكي آق سنقر السلاري، الذي كان من معارضي السلطان الناصر، مما يشير إلى صراع داخلي بين أجنحة السلطة.

حكم القاضي المالكي ابن مخلوف بكفر ابن تيمية، وأمرت السلطة المصرية بإلقاء خطاب في دمشق يوضح مخالفات ابن تيمية العقائدية، ونُودي في بلاد الشام بتحذير الناس من أتباع مذهبه، كما أُمر بعزل أتباعه من مناصبهم ومواقعهم في القضاء والتعليم، ومنعهم من أي أدوار قيادية أو اجتماعية، بهدف إضعاف تأثيره الفكري والسياسي.

اتهم الخطاب الرسمي ابن تيمية بنشر فتاوى تخالف إجماع العلماء وتثير العوام، واعتُبرت أفكاره بمثابة دعوة مذهبية سياسية، وهذا العزل والإقصاء كان تطبيقاً عملياً لفكرة هجر المبتدع، ما يعكس الصراع الفكري والسياسي المحيط به، وتأثيره الكبير في بلاد الشام والمناطق المحيطة.

في عام 1307، توسط أمير العرب بالشام حسام الدين بن المهنا للإفراج عن ابن تيمية لدى السلطان، مما أدى إلى إطلاق سراحه بعد أن شهد على نفسه بأنه أشعري وأنه تراجع عن آرائه بشأن الاستواء والكلام الإلهي بحرف وصوت، وقد شهد على ذلك الأعيان والعدول بحسب ما ذكر المؤرخ شهاب الدين النويري.

بعد إطلاق سراحه، عاد ابن تيمية إلى نشاطه العلمي في مصر، لكنه أثار الجدل مرة أخرى بفتواه التي أنكر فيها الاستغاثة بالنبي، مما أغضب عدداً من مشايخ الصوفية، وعلى رأسهم الفقيه ابن عطاء الله السكندري، فقام هؤلاء برفع شكوى ضده إلى السلطان بيبرس الجاشنكير، الذي كان يحكم في تلك الفترة، بينما كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون مقهوراً ومظلوماً سياسياً كما وصفه ابن كثير.

قررت السلطات نفي ابن تيمية إلى بلاد الشام بعد قضائه عامين في السجن بمصر، ومع ذلك، وفي منتصف الطريق، أعادوه مرة أخرى إلى مصر حيث عُقد له مجلس قضائي وسُجن لمدة عامين إضافيين.

ويبدو أن السلطات خشيت من أن يعود إلى دمشق ويزداد نفوذه، مما قد يؤدي إلى مشكلات سياسية، خاصة وأنه كان معروفاً بدعمه للسلطان الناصر محمد، الذي وصف عهده بأنه أعاد إحياء الدين.

أثناء هذين العامين الإضافيين من السجن، قضى جزءاً من حبسه في القاهرة، ومع ورود شكاوى بأن طلاب العلم كانوا يجتمعون به داخل السجن، فنقلته السلطات إلى سجن الإسكندرية لعزله عن الناس.

في عام 1318 أصدر ابن تيمية فتوى مثيرة للجدل تتعلق بمسألة الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وتفصيله في الحكم بناء على نية الرجل يشمل صيغة الحلف، وصيغة التعليق، والتي خالفت إجماع المذاهب الأربعة.

ورغم نصيحة القضاة والأعيان له بالتوقف عن الإفتاء في هذا الموضوع، وقبوله النصيحة، صدر قرار سلطاني يمنعه من الإفتاء في المسألة، ونُودي بذلك في البلاد، لكنه بعد عامين عاد للإفتاء في نفس المسألة، مما أدى إلى عقد مجلس رسمي من العلماء، انتهى بسجنه في قلعة دمشق لمدة ستة أشهر.

وفي عام 1326 صدر مرسوم سلطاني بمنع ابن تيمية من الإفتاء تماماً وحبسه في قلعة دمشق، وكان السبب هذه المرة فتواه التي حرّمت شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، حيث أثارت هذه الفتوى غضب العديد من العلماء وأتباعه، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض مؤيديه.

وخلال فترة سجنه التي استمرت لعامين، كتب ابن تيمية العديد من الردود على العلماء المعارضين له، ومن أبرزها رده على قاضي قضاة المالكية بمصر تقي الدين الإخنائي، وفي نهاية الأمر، أمر السلطان بحرمانه من الكتابة والقراءة، ومصادرة أوراقه وأدواته.

على الرغم من أن ابن تيمية كان حليفاً للسلطان الناصر وداعماً له في مواجهة التتار وخصومه السياسيين، إلا أن تغيّر الأوضاع السياسية أدى إلى بقائه في السجن حتى وفاته في 20 سبتمبر 1328 عن عمر يناهز 67 عاماً.

كانت جنازته حدثاً عظيماً ذكره المؤرخون، حيث توافد الناس للتبرك به، في مخالفة صريحة لتعاليمه التي منع فيها مثل هذه الممارسات، ودُفن ابن تيمية في مقبرة الصوفية.

هذا السرد يعكس موقع ابن تيمية في النزاعات السياسية والمذهبية في عصره، ويبرز دوره المؤثر في مواجهة الخلافات الفكرية داخل إطار التاريخ والسياسة.

A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he the truth is purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you grow to be experience, would you mind updating your weblog with more details? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this blog publish!