بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية المتسارعة في العالم، تزداد الحاجة إلحاحاً أمام المسلمين، خصوصاً من قِبل اللاجئين والمضطهدين، إلى البحث عن أوطان بديلة لا توفر لهم فقط مقومات العيش الكريم، بل تُراعي أيضاً قيمهم ومبادئهم، وتناصر قضاياهم العادلة، وفي مقدمتها في نظر معظم المسلمين وكثير من القضية الفلسطينية.

فالهجرة اليوم لم تعد مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل باتت قراراً وجودياً يمس أعماق الهوية والانتماء والكرامة، ومن ثم، لم يعد يُكتفى بدراسة عوامل الدخل أو الاستقرار، بل بات موقف بلد المهجر من فلسطين معياراً أخلاقياً بالغ الأهمية عند اختيار وجهة جديدة للاستقرار، لا سيما في ظل اتساع موجات التطبيع، وتصاعد الخطابات التي تجرّم المقاومة وتخلط بينها وبين الإرهاب.

لقد كانت عملية المفاضلة بالغة التعقيد، فالإيجابيات هنا تصاحبها سلبيات هناك، لكننا ركّزنا في ترشيحنا للدول الأنسب على مجموعة معايير نحسبها متكاملة، تجمع بين تقدم الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين تبنيها مواقف رسمية وشعبية مناصرة للحق الفلسطيني، ورافضة للهيمنة الإسرائيلية، من جهة أخرى.

ولضمان الموضوعية، اعتمدنا على الغوص قدر ما يسمح به المقام في العديد من القوانين المنظمة للهجرة والتجنيس لعدد من الدول، دون أن ندعي أنها جامعة أو مانعة، كما اعتمدنا في تقييمنا لهذه الدول على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يُقيس مستوى التنمية في الدول من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: الصحة، ويُعبَّر عنها بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة؛ والتعليم، ويقاس بمتوسط سنوات الدراسة؛ ومستوى المعيشة، الذي يُحتسب وفق نصيب الفرد من الدخل القومي بعد تعديله بحسب تعادل القوة الشرائية.

ويُصنِّف هذا المؤشر الدول إلى أربع فئات: منخفضة، متوسطة، عالية، وعالية جدًا في التنمية البشرية.

وقد تصدّرت لدينا ماليزيا وتركيا وأيرلندا وإسبانيا والسويد قائمة الدول التي جمعت بين المعايير التنموية المتقدمة والمواقف السياسية والأخلاقية الإيجابية تجاه قضايا المسلمين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على وجود السلبيات بجوار الإيجابيات في كل بلد.

في هذا السياق، نستعرض تجارب هذه الدول من منظور فلسطيني، ساعين إلى فهم كيف تتقاطع سياساتها في مجالي الهجرة والتجنيس سواء مع انحيازها أو حيادها تجاه نضالات الشعوب من أجل الكرامة والحرية، خاصة وأن حل الدولتين الذي تدعو له بعض الدول المؤيدة للحق الفلسطيني يبدو في نظر كثير من الفلسطينيين كابوساً أكثر منه حلماً، فالحيز الجغرافي الموعد به لهم من فلسطين التاريخية بعد نكبة 1948 يبدو كشظايا جزر متناثرة تحيط بها إسرائيل من كل جانب.

ماليزيا

في عالم يبحث فيه كثير من المسلمين عن ملاذ آمن يوازن بين جودة الحياة والمبادئ، تبرز ماليزيا كوجهة فريدة تجمع بين مستوى معيشي مقبول وموقف سياسي ثابت تجاه القضايا الإسلامية، وأبرزها القضية الفلسطينية.

فماليزيا رغم تعدادها الصغير نسبياً البالغ 35 مليون نسمة، الذي يشكل المسلمون فيه 65٪ أي حوالي 22 مليون مسلم، احتلت وفق مؤشر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 المرتبة 67 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية بقيمة 0.819، ما يضعها في فئة الدول ذات التنمية العالية جداً.

ويظهر هذا التقدم في تفاصيل الحياة اليومية؛ إذ يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي حوالي 14 ألف دولار، مع انخفاض ملحوظ في معدل البطالة يصل إلى 2.9%، وتوفير رعاية صحية فعّالة، ومتوسط عمر يبلغ 75 عاماً، وكلها مؤشرات على استقرار اجتماعي واقتصادي.

ولعل أبرز ما يميز ماليزيا بالنسبة للمسلمين هو تشريعاتها القانونية المستمدة في كثير من جوانبها من الشريعة الإسلامية، ناهيك عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، فقد أوضح د. محسن محمد صالح في التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2020 – 2021 الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت أن ماليزيا تُعد من الدول الآسيوية القليلة التي التزمت بدعم فلسطين على المستويين الرسمي والشعبي.

هذا الدعم ليس وليد اللحظة، بل امتداد لخلفية إسلامية راسخة في المجتمع الماليزي، عبّر عنها بوضوح رئيس الوزراء السابق د. مهاتير محمد (أي محاضر بن محمد باللغة الجاوية)، الذي وصف إسرائيل بأنها كيان احتلال غير شرعي خلال كلمته في الأمم المتحدة في عام 2018، وهو موقف لم يتزعزع في الحكومات اللاحقة، رغم الضغوط الدولية.

لا تقل قوة الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في ماليزيا عن مثيله الرسمي، إذ تنشط منظمات مثل المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية (MAPIM)، الذي ينسق جهود العشرات من المنظمات الإسلامية في حملات إغاثة ودعوة ومؤتمرات توعية بشأن فلسطين، وله أدوار فعالة في مناصرة الشعب الفلسطيني.

ووفقا لموقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) فقد ندد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي في 2025 أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزية في باريس “بالقصف المستمر والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنساء والأطفال في غزة، معتبراً أنه عار على المجتمع الدولي أن يكون عاجزاً عن وضع حد لها”.

كما أعرب عن دعمه للمبادرة الفرنسية بحل الدولتين، ودعمه جهود البحث عن سلام في منطقة الشرق الأوسط، وطالب بضرورة إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة.

أما على صعيد قوانين الهجرة والإقامة، فقد طوّرت ماليزيا آلياتها الرقمية، وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لإدارة الهجرة الماليزية، التابع لوزارة الشؤون الداخلية الذي يستند في عمله إلى قانون الهجرة 63 لسنة 1959، حيث يمكن للوافدين التقديم على تأشيرات الزيارة والعمل والإقامة طويلة الأمد، وهو ما يسهل اندماج الأجانب من الطلبة والمهنيين والمستثمرين.

ورغم أن ماليزيا ليست طرفاً في اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، إلا أن الواقع يشير إلى درجة من التساهل في التعامل مع اللاجئين من سوريا وفلسطين وبورما، كما أن السياسات الرقابية حازمة لكنها واضحة، مما يوفر بيئة قانونية قابلة للتعامل معها بمرونة إذا ما التزمت بالقوانين.

ومع أن اكتساب الجنسية الماليزية ليس بالأمر اليسير، كما نلاحظ في الدستور الفيدرالي الماليزي، إلا أن التعديلات الدستورية الحديثة أقُرت في مارس 2024، خاصة تلك التي تتيح للأمهات نقل الجنسية لأبنائهن، تعكس توجهاً نحو قدر من العدالة والتحديث في بعض الجوانب.

في المحصلة، تمثل ماليزيا تجربة متوازنة للمسلمين الباحثين عن حياة مستقرة تجمع بين جودة المعيشة والكرامة السياسية، فهي بلد لا يساوم على القيم، ويمنح المقيم فيه فرصة للعيش في بيئة آمنة منفتحة، دون أن يضطر إلى التضحية بانتمائه أو صوته في وجه الظلم.

تركيا

رغم ما تواجهه تركيا من تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، فإنها تظل وجهة جذابة للهجرة، خاصة في أعين العرب والمسلمين الباحثين عن حياة تجمع بين الانتماء الثقافي وفرص العمل والاستقرار.

فهي دولة ذات موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، يسكنها قرابة 86 مليون نسمة، وتُصنّف ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، وذلك وفقاً لمؤشر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023، الذي منحها مؤشراً يبلغ 0.853، ما يجعلها في المرتبة 51 عالمياً.

ووفقاً للتقرير نفسه، فإن تركيا تسجل نتائج جيدة في مؤشرات التعليم والصحة والدخل، غير أنها ما زالت دون مستوى دول غرب أوروبا.

يبلغ متوسط دخل الفرد في تركيا نحو 16,700 دولار سنوياً، بينما يتراوح متوسط الراتب الشهري بين 1,000 و1,100 دولار، ويبلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 630 دولاراً.

غير أن التضخم المرتفع، الذي وصل إلى ما بين 40% و50% في عام 2025، يحدّ من القوة الشرائية، ويجعل تكاليف المعيشة عبئاً متزايداً على الطبقات الوسطى والدنيا، خصوصاً في المدن الكبرى.

على صعيد العمل، يخضع الأجانب في تركيا إلى نظام قانوني منظم، حيث لا يمكن العمل دون تصريح رسمي يصدر من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كما يوضح قانون العمل الدولي رقم 6735 لعام 2016.

وتتيح تركيا تصاريح عمل متعددة، منها المؤقت والدائم والمستقل، ويُشترط لمن يرغب في العمل لحسابه الخاص أن يثبت جدوى مشروعه وأثره الاقتصادي، وفق ما تنص عليه اللوائح الرسمية المتاحة على موقع استثمر في تركيا.

كما يُسمح لطالبي الحماية المؤقتة، مثل السوريين والفلسطينيين، بالحصول على تصريح عمل بعد ستة أشهر من حصولهم على بطاقة الحماية، لكنهم لا يتمتعون بكامل الحقوق الممنوحة للمقيمين الدائمين.

وفيما يتعلق بالجنسية، ينص قانون الجنسية التركي رقم 5901 لعام 2009 على عدة مسارات للتجنس، منها الإقامة لمدة خمس سنوات، أو الزواج من مواطن تركي، أو من خلال الاستثمار، حيث يمكن للأجانب التقديم على الجنسية بشراء عقار لا تقل قيمته عن 400 ألف دولار، شريطة تحويل المبلغ عبر بنك تركي، وتسجيل العقار عبر موقع مديرية الطابو والمساحة التركية باسم الشخص نفسه، مع ملاحظة أنه وفقاً للقانون رقم 35 المعدل من قانون التملك العقاري التركي رقم 2644 لا يحق لبعض الجنسيات تملك عقار في تركيا، منها مواطنو سوريا، وكوبا، وأرمينيا، وكوريا الشمالية.

هناك أيضاً مسارات أخرى للتقديم على الجنسية التركية وذلك من خلال إيداع مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو الاستثمار في سندات حكومية أو صناديق استثمارية بنفس القيمة.

كذلك، يُمكن الحصول على الجنسية التركية في حال توفير فرص عمل لخمسين مواطناً تركياً، وعليه فإن هذه المسارات للتجنيس لا تشترط إقامة سابقة في تركيا، ويُمنح المتقدم الجنسية التركية بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية دون المرور بمراحل التجنيس الاعتيادية.

وتفاصيل القوانين التركية الكثيرة والمتشعبة لا يمكن إجمالها في هذا المقال، لكن من أهم المواقع الرسمية التركية الموقع التركي الرسمي لمكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، والبوابة الإلكترونية التركية الرسمية e‑Devlet.

أما من لديه شكوى أو مقترح تطوير حول الخدمات العامة، فيمكنه التوجه للموقع الرسمي التركي لمركز الاتصال الرئاسي التركي (CİMER) الذي يُعد من أهم قنوات التواصل بين الجمهور والدولة .

وتتميز تركيا بأنها من الدول القليلة التي تسمح بازدواج الجنسية، ولا تشترط إجادة اللغة التركية لهذا المسار، مما يجعلها وجهة مرنة نسبياً للراغبين في الحصول على جنسية ثانية.

أما موقف تركيا من القضية الفلسطينية، فقد مر بتحولات تاريخية، بدأت ببرود واضح في عهد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا الحديثة وأول رئيس لها، مروراً باعتراف رسمي بإسرائيل في عام 1949 عقب نكسة 1948، لتصبح تركيا بذلك أول دولة ذات أغلبية مسلمة تقوم بذلك.

غير أن هذا المسار تبدل جذرياً مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، حيث تبنى رئيس رجب طيب أردوغان خطاباً داعماً للفلسطينيين، وأدان بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لما ذكره أردوغان في منتدى دافوس عام 2009، فإن تركيا لا يمكن أن تظل صامتة أمام قتل الأطفال على شواطئ غزة، في إشارة إلى مأساة الطفلة الفلسطينية هدى غالية التي استشهاد أمام عينيها والدها وأخوها وأخواتها الأربعة وخالتها جراء قصفهم تعرضهم لقصف شنته بارجة إسرائيلية أثناء استجمامهم على شاطئ غزة في عام 2006.

وقد شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً بالغاً بعد حادثة سفينة إم في مافي مرمرة عام 2010، حين قتلت القوات الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك كانوا في طريقهم لكسر الحصار عن غزة، مما دفع تركيا إلى طرد السفير الإسرائيلي وتجميد التعاون العسكري.

وبالرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل لاحقاً في عام 2016، ظل الخطاب السياسي التركي في المحافل الدولية منحازاً بوضوح للحقوق الفلسطينية، حيث دعمت أنقرة قرارات الأمم المتحدة الرافضة للاستيطان، ورفضت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

لكن هذا الموقف في نظر بعض الفلسطينيين لم يخلُ من تناقضات، فقد استمرت العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب في النمو، مما دفعهم إلى التساؤل عن مدى انسجام الخطاب السياسي التركي مع السياسات الاقتصادية.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تركيا قدّمت مساعدات إنسانية ملموسة لغزة عبر مؤسسات عديدة، منها الهلال الأحمر التركي وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH)، فضلاً عن تمويل مشاريع في الضفة الغربية، ما يجعلها في نظر كثيرين دولة تقف، وإن جزئياً، إلى جانب فلسطين في وقت تراجع فيه كثيرون.

إيرلندا

تُعد أيرلندا واحدة من أبرز الدول الأوروبية التي تجمع بين جودة الحياة العالية والمواقف الأخلاقية الواضحة في السياسة الخارجية، لا سيما في دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

فقد أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 إلى أن أيرلندا تحتل المرتبة الـ 11 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، بمعدل 0.949، ما يضعها ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً.

ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 594 مليار دولار، في حين يتجاوز متوسط دخل الفرد السنوي حاجز الـ100 ألف دولار وفقًا لمقياس تعادل القوة الشرائية، مما يجعلها من بين الدول الأعلى دخلاً في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة في العاصمة دبلن، فإن أيرلندا توفر نظاماً صحياً عالي الجودة، وتعليماً متقدماً، وأماناً اجتماعياً يُعد من الأفضل في القارة الأوروبية.

لكن ما يميّز أيرلندا في عيون كثير من المهاجرين، خاصة المسلمين والعرب، لا يقتصر على هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى ما وصفه بريندان سياران براون في دراسة له بعنوان قراءة التضامن الأيرلندي مع فلسطين من خلال الثورة الأيرلندية “غير المكتملة” بأنه “وعي نضالي متجذر في التجربة الاستعمارية الأيرلندية”، حيث تشكل أيرلندا واحدة من الدول القليلة التي تنظر إلى القضية الفلسطينية من منظور تاريخي أخلاقي مرتبط بتجربتها الخاصة في مقاومة الاحتلال البريطاني.

وكما أشار براون، فإن رمزية الإضراب عن الطعام التي جمعت بين الأيرلندي بوبي ساندز والفلسطيني خضر عدنان ليست إلا أحد أوجه هذا التقاطع العميق بين القضيتين.

ويضيف أن هذا التضامن ليس مجرد شعار، بل تُرجم إلى مبادرات فعلية، من قوافل كسر الحصار على غزة، إلى عمل أطباء وأكاديميين أيرلنديين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع أن الكاتب يحذر من المثالية الزائدة في النظر إلى النموذج الأيرلندي، مشيراً إلى أن استقلال أيرلندا لا يزال منقوصاً بسبب استمرار السيطرة البريطانية على الشمال، إلا أن موقف الشعب الأيرلندي، ومنظماته المدنية، ظل أكثر تقدماً من حكومته، التي وصفها بأنها استعراضية أكثر منها ملتزمة فعلياً، خاصة في تعاملها مع السفيرة الإسرائيلية.

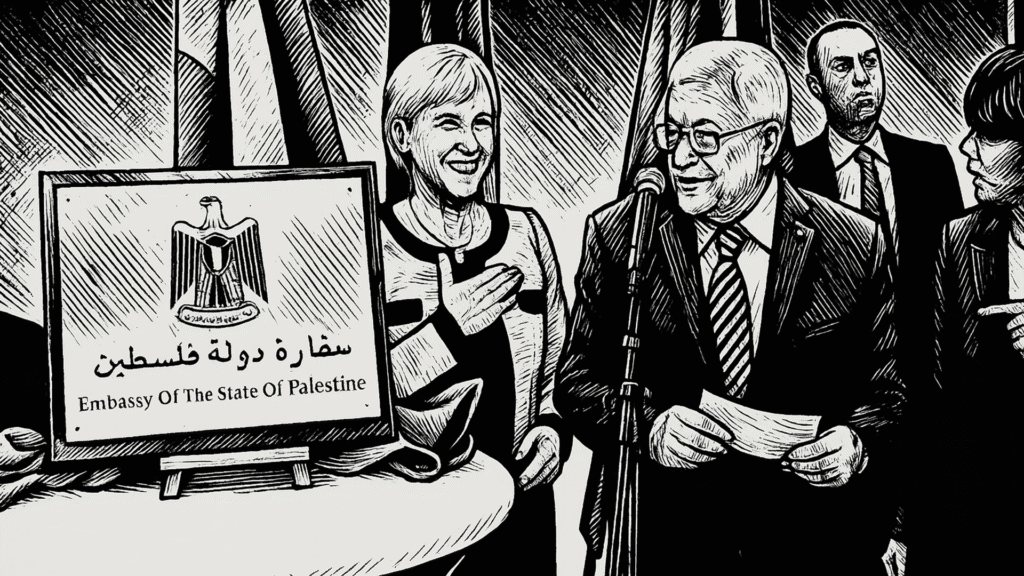

ورغم هذا التباين، فإن أيرلندا كانت من أوائل الدول الغربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وساهمت في إطلاق الحوار العربي الأوروبي، وأتاحت لها المشاركة في مفاوضات صيغة دبلن عام 1975، وكذلك في إعلان البندقية عام 1980، كما دعمت اتفاق أوسلو واستقبلت ياسر عرفات أكثر من مرة، وافتتحت بعثة دبلوماسية فلسطينية في دبلن تطورت لاحقاً إلى سفارة.

لكنها مع ذلك، افتتحت سفارة لها في تل أبيب في عام 1996، وعلى الرغم من هذا الاعتراف، إلا أن أيرلندا ظلت حذرة في موقفها من إسرائيل، خاصة بشأن التوسع الاستيطاني والانتهاكات في الأراضي المحتلة، وكان لموقفها الكاثوليكي ولحساسيتها تجاه الأماكن المقدسة دور في تحفظها عن الاعتراف القانوني الكامل بإسرائيل حتى أواخر القرن العشرين.

ووفقاً لما نشرته الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، فقد رفض رئيس الوزراء الأيرلندي إيمون دي فاليرا خطة تقسيم فلسطين عام 1937، واستمرت بلاده في دعم وكالة الأونروا منذ خمسينيات القرن الماضي، وتقديم مساعدات إنسانية متزايدة، خاصة بعد خفض التمويل الأمريكي.

وقد وصلت المواقف الأيرلندية ذروتها مؤخراً عندما أعلنت في مايو 2024، مع إسبانيا والنرويج، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، كما انضمت في ديسمبر من العام نفسه إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

هذا القرار، كما رآه كثيرون، يعكس التقاء الضمير الشعبي الأيرلندي بالتزام مؤسسي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

أما فيما يخص سياسة الهجرة، فقد أوضح الموقع الرسمي لدائرة الهجرة الأيرلندية أن دخول البلاد للعمل من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتطلب تصاريح عمل مسبقة وتأشيرات خاصة، تبدأ إجراءاتها قبل السفر، ولا يُسمح بالقدوم بغرض العمل دون استكمال الإجراءات القانونية.

وتتنوع تصاريح العمل بين قصيرة الأجل، مثل نظام العمل غير النمطي، وطويلة الأجل مثل تصريح المهارات الحرجة الذي يستهدف أصحاب التخصصات النادرة.

كما توجد برامج استثمارية ورواد أعمال تسمح بالإقامة ضمن شروط مالية محددة.

وأشار الموقع إلى ضرورة التسجيل في سلطات الهجرة عند الوصول إذا تجاوزت الإقامة 90 يوماً، حيث تُمنح بطاقة إقامة قانونية وفقاً لنوع التصريح.

ويُمنع الأجانب من العمل خارج الإطار المصرح به، مع وجود عقوبات للمخالفين، وإمكانية للاستئناف في حال الرفض، ما يعكس نظاماً قانونياً دقيقاً ومنظماً للهجرة والعمل.

في المحصلة، تبدو أيرلندا خياراً جاداً للهجرة أمام المسلمين الذين يبحثون عن بيئة تضمن الكرامة المعيشية وتنسجم في الوقت ذاته مع قناعاتهم السياسية والأخلاقية، لا سيما في موقفها التاريخي والحديث من قضية فلسطين.

إسبانيا

تُعدّ إسبانيا واحدة من أبرز دول جنوب أوروبا التي تجمع بين جودة المعيشة، والسياسات الاجتماعية المتقدمة، والمواقف المتوازنة في السياسة الدولية.

فبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023، حققت إسبانيا مؤشر تنمية بشرية قدره 0.918، ما يضعها في المرتبة 28 عالمياً، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً.

ويُعزى هذا التقدم إلى الأداء المستقر في مجالات الصحة والتعليم والدخل، إذ يبلغ متوسط العمر المتوقع نحو 84 عاماً، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.8 تريليون دولار، في حين يصل متوسط دخل الفرد إلى نحو 36,000 دولار سنوياً.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تخلو البلاد من تحديات اقتصادية، إذ تُسجل معدلات بطالة مرتفعة نسبياً تصل إلى 11%، وتُعاني المدن الكبرى من أزمة سكن حادة انعكست في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 44٪ خلال العقد الأخير، بينما لم تزد الأجور إلا بنسبة 19٪، ما أدى إلى احتجاجات اجتماعية لافتة.

ومع ذلك، ما تزال تكلفة المعيشة في إسبانيا منخفضة نسبياً مقارنة بباقي دول أوروبا الغربية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المهاجرين والباحثين عن الاستقرار.

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد شهد موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية تحولاً ملحوظاً، حيث يشير كل من إغناسيو ألفاريث وأوسوريو ألفارينو في مقال لهما على موقع الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية إلى أن موقف مدريد تطور من الحذر في عهد الدكتاتور فرانكو إلى دعم صريح لحقوق الفلسطينيين، بدءاً من استقبال ياسر عرفات في عام 1979، ووصولاً إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

خلال التسعينيات، لعبت إسبانيا دوراً محورياً في رعاية مؤتمرات السلام، خاصة خلال رئاستها للسوق الأوروبية المشتركة، كما ساهمت في دعم السلطة الفلسطينية بمساعدات تنموية، وتولى دبلوماسيون إسبان، مثل ميغيل أنخيل موراتينوس، أدواراً قيادية في المفاوضات.

غير أن أحداث 11 سبتمبر غيّرت من أولويات السياسة الخارجية، حيث انحازت حكومة خوسيه ماريا أثنار للولايات المتحدة، ما انعكس في دعمها لخارطة الطريق المشروطة بإصلاح السلطة الفلسطينية.

ومع عودة الاشتراكيين إلى الحكم عام 2004، عادت مدريد إلى دعم القضية الفلسطينية، لكن بحذر، خاصة بعد فوز حركة حماس في انتخابات 2006، إذ اشترطت الحكومة الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، ويبدو أن هذا التردد الرسمي يقابله دعم شعبي أكثر صلابة، حيث عبّر المجتمع المدني الإسباني تاريخياً عن تضامن واسع مع الفلسطينيين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 2006 و2008.

إلا أن تعديل قانون العدالة الكونية لعام 2009، الذي قيد صلاحيات المحاكم الإسبانية في النظر بجرائم حرب ارتُكبت في الخارج، عكس حرص الحكومة على عدم الإضرار بعلاقاتها مع إسرائيل، وتواجه الحكومة الإسبانية وفقاً لمقال حسين مجدوبي على موقع القدس العربي اعتراضات قوية من المعارضة، لا سيما من الحزب الاشتراكي، الذي لوّح باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف تمرير القانون، معتبراً أن التعديل يمثل تراجعاً خطيراً عن التزامات إسبانيا الحقوقية الدولية.

وفي المجمل، يعكس هذا التوجه الرسمي رغبة إسبانيا في تجنّب الصدامات الدبلوماسية، ولو على حساب تقليص أحد أبرز أدوات العدالة الدولية التي كانت تتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حول العالم.

وفي هذا السياق، يبرز إعلان مجموعة لاهاي في 2025 الذي تبنّته إسبانيا، والذي يؤكد على عدم شرعية ضم الأراضي الفلسطينية ويدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي.

أما المجتمع المدني الإسباني، فقد أبدى تاريخياً تضامناً واسعاً مع الفلسطينيين، رغم غياب جالية فلسطينية كبيرة في البلاد، وقد اعتبر معظم الإسبان أن الفلسطينيين شعب مضطهد يناضل من أجل حقوقه، حيث تركز هذا التضامن في أوساط اليسار خاصة، بينما تميل الأحزاب اليمينية لدعم إسرائيل.

وقد ساهمت منظمات المجتمع المدني في التوعية والمناصرة، لكنها كثيراً ما عملت بشكل غير منسق، مما قلل من فاعليتها، ومن أبرز المبادرات لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بفلسطين في عام 1991، ومجموعة المنظمات غير الحكومية لأجل فلسطين في 2001، وشبكة التضامن ضد الاحتلال الإسرائيلي التي تضم عشرات الجمعيات وتشارك في حملات المقاطعة والفعاليات الدولية.

في المجمل، تبقى السياسة الإسبانية تجاه فلسطين مزيجاً من الدعم السياسي الرمزي والتعاون الاقتصادي الواقعي مع إسرائيل، الأمر الذي يعكس توازنات داخلية وخارجية معقدة، رغم بقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الإسباني وأولويات جزء كبير من نخبه السياسية والمدنية.

أما التناقض الأكبر فيكمن في استمرار التعاون الأمني والتجاري بين إسبانيا وإسرائيل، ما يعكس توازناً دقيقاً بين الاعتبارات السياسية والمصالح الاستراتيجية.

في ملف الهجرة، تبنّت الحكومة الإسبانية، وفق ما صرّحت به وزيرة الدولة بيلار كانسيلا، سياسة رائدة في أوروبا تقوم على دمج المهاجرين بشكل قانوني وفعّال.

وقد أطلقت مدريد خطة طموحة لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر حتى عام 2026، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة ديموغرافية غير مسبوقة، بسبب تدني معدلات الولادة.

ويسلط جاي هيدجيكو الضوء في مقال له على موقع بي بي سي عربي على تجارب إنسانية تبيّن أثر هذه السياسات، مثل قصة مايكل، اللاجئ الغاني الذي فر من العنف في بلده ووصل عبر قارب إلى جزر الكناري، حيث بات مقيماً في فندق بمدينة فيلاكيلامبري، التي تحوّلت إلى مركز استقبال لنحو 170 طالب لجوء، وذلك في وقت شهدت فيه إسبانيا ارتفاعاً بنسبة 59% في أعداد الوافدين عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

لكن هذه الزيادة أثارت جدلاً سياسياً، خاصة من قبل حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي يرى في الهجرة غزواً، ويستشهد هيدجيكو بكلام الاقتصادي خافيير دياز غيمينيز أن البلاد بحاجة إلى 25 مليون مهاجر خلال 30 عاماً لمواجهة موجة التقاعد المتوقعة البالغة 14.1 مليون متقاعد خلال عقدين.

وقد استفاد آلاف العمال من اتفاقيات ثنائية مع دول أفريقية وأمريكا اللاتينية، فيما تم تعديل قانون الهجرة في مايو 2025 الذي يسمح بتقنين أوضاع المهاجرين وفق خمسة مسارات: اجتماعي، مهني، تعليمي، عائلي، وإنساني.

كما حسّن القانون شروط لمّ الشمل وسمح للطلاب بالعمل، لكنه قوبل بانتقادات حقوقية بسبب استثناء طالبي اللجوء من حساب مدة الإقامة القانونية، فضلاً عن تشديد شروط لمّ الشمل للقاصرين، ما دفع منظمات مثل كاريتاس واللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

أما فيما يتعلق بالجنسية، فتوضح وزارة العدل الإسبانية أن الحصول عليها يتم عادة بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية، مع استثناءات لبعض الجنسيات والظروف الخاصة.

ويشترط للتجنس النجاح في اختبارات اللغة والثقافة الإسبانية، ويُطلب من المتقدمين أداء قسم الولاء للملك والدستور.

وتمنح الجنسية أيضاً بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية لأحفاد المنفيين سياسيين أو ضحايا القوانين التمييزية، في نافذة مفتوحة حتى أكتوبر 2025، في حين تتيح بوابة إلكترونية رسمية للمتقدمين تتبع حالة طلباتهم.

في نهاية المطاف، تكشف التجربة الإسبانية عن نموذج معقد، يجمع بين الحداثة الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي، والتردد الدبلوماسي، والتضامن الشعبي.

وبينما تسعى الدولة إلى تعزيز اندماج المهاجرين ودعم الحقوق، تظل الضغوط الداخلية والخارجية تحدياً مستمراً في مسارها السياسي والإنساني.

السويد

تُعد السويد واحدة من أكثر الدول جذباً للمهاجرين حول العالم، ليس فقط لما تتمتع به من مستوى معيشي عالٍ، بل أيضًا لما تتبناه من مواقف مبدئية في السياسة الدولية، أبرزها دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية.

يعيش في السويد نحو 10.5 مليون نسمة، وتحتل مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التنمية البشرية.

فبحسب مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023، سجلت السويد مؤشر تنمية بشرية قدره 0.949، مما يضعها في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن فئة التنمية البشرية العالية جدًا.

ويُعزى هذا التصنيف المتقدم إلى ما توفره الدولة من خدمات عامة شاملة كالتعليم والصحة والأمان الاجتماعي، فضلاً عن دخل فردي مرتفع ومتوسط راتب شهري صافٍ يتجاوز 3,000 دولار.

ومع أن تكاليف المعيشة فيها مرتفعة نسبياً، حيث قد يحتاج الفرد الواحد إلى نحو 2,500 دولار شهريًا، إلا أن جودة الحياة وبيئة العمل والاهتمام الحكومي بالتوازن بين العمل والحياة، تجعل منها وجهة مغرية للاستقرار طويل الأمد.

غير أن السويد، كما يشير الموقع الرسمي لمصلحة الهجرة السويدية، بدأت منذ عام 2022 تتبنى سياسة أكثر تحفظاً تجاه الهجرة، مركزة على استقطاب الكفاءات العالية عبر آليات دقيقة، مثل نظام البطاقة الزرقاء الأوروبية.

كما اشترطت حصول المتقدمين لتصاريح العمل على عروض عمل رسمية من أرباب عمل سويديين، على أن تكون الرواتب المعروضة مساوية لما يتقاضاه المواطنون السويديون في ذات المجال.

أما بشأن التجنيس، فتؤكد مصلحة الهجرة السويدية أن من شروط الحصول على الجنسية السويدية الإقامة القانونية المتواصلة لخمس سنوات على الأقل، مع سجل جنائي نظيف وسلوك حسن، وامتلاك وثائق ثبوتية واضحة.

وقد قُدمت مقترحات لتشديد شروط التجنيس، تشمل زيادة مدة الإقامة المطلوبة إلى ثماني سنوات، وفرض اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المدنية، ويتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في يونيو 2026.

غير أن ما يجعل السويد متميزة في أعين كثير من المسلمين، هو موقفها الواضح من القضية الفلسطينية.

فقد كانت أول دولة أوروبية كبيرة تعترف رسميًا بدولة فلسطين في عام 2014، وذلك وفقًا لما قاله الدكتور د. محمد بوبوش في كتابه مشروع بناء الدولة الفلسطينية: دراسة قانونية وسياسية (2015) إن “رغبة السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية كأول دولة أوروبية كبيرة تقدم على مثل هذه الخطوة، خير تحوّل في الموقف الأوروبي المتعنت الذي لم يسر على درب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وافقت على الاعتراف فعلياً بفلسطين دولة ذات سيادة في العام 2012”.

ويضيف الكاتب أن اعتراف السويد بدولة فلسطينية لم يكن مجرد رغبة، “بل تصويتاً برلمانياً وبأغلبية ساحقة هذه المرة، زاد على 274 عضواً ولم يعارضه سوى قلة لا تتعدّى 12 عضواً، أمر فجر الغضب والقلق الإسرائيليين، إذ إن الدائرة تتسع والقناعة بقيام دولة فلسطينية تكبر كل يوم وتترسخ في الأذهان”.

وقد دعت السويد منذ عقود إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 242 الذي يدعو إلى الأرض مقابل السلام وعودة اللاجئين، كمل رفضت احتلال الإسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس.

وكان رئيس الوزراء السويدي الأسبق أولوف بالمه من أبرز المدافعين عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعبّر عن ذلك في المحافل الدولية، ما جعله عرضة لانتقادات إسرائيلية حادة، لكنها لم تثنه عن مواقفه المبدئية، حتى اغتياله الغامض عام 1986.

في العقود الأخيرة، وخصوصاً منذ تسعينيات القرن العشرين، واصلت السويد تأييدها القوي لحل الدولتين، ورأت أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما رفضت السويد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته عائقاً أمام السلام وانتهاكاً للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

ورغم تعاقب الحكومات، استمر هذا النهج في السياسات السويدية، حيث أدانت السويد الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في حروب غزة، وواصلت دعمها المالي لوكالة الأونروا، ورفضت نقل سفارتها إلى القدس.

كما قدمت دعمًا متواصلاً للمجتمع المدني الفلسطيني، خاصة في مجالات التعليم وحقوق الإنسان وتمكين المرأة، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزامها بحقوق الشعوب وواجبها الأخلاقي تجاه المظلومين.

إن السويد ليست فقط دولة غنية ومتقدمة في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضاً حاملة لمواقف سياسية تعكس مبادئ إنسانية عميقة.

ولهذا، فإنها تبقى وجهة مفضلة لكثير من المسلمين الذين يبحثون عن حياة كريمة في ظل بيئة داعمة للعدالة ومناصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

في خضم عالمٍ تتزاحم فيه المصالح وتتقاطع فيه المبادئ، لم تعد الهجرة خياراً تقنياً تُحدده معايير الدخل والراحة فقط، بل أصبحت انعكاساً للقيم الإنسانية، وبوصلةً لهويته السياسية والأخلاقية.

فبالنسبة لكثير من المسلمين، لا تعني مفاضلة الدول مجرد بحث عن الأمان الوظيفي أو مستوى المعيشة، بل تندرج ضمن سؤال أكبر: “أين يمكن للمرء أن يعيش دون أن يتنازل عن قناعاته أو يصمت عن قضاياه العادلة؟”.

لقد أظهرت التجارب في ماليزيا وتركيا وأيرلندا وإسبانيا والسويد أن بعض الدول لا تكتفي بتوفير مقومات الحياة الكريمة، بل تقدم أيضاً نموذجاً أخلاقياً يُحتزى به، خاصة تجاه فلسطين، بما يعكس اتساقاً نادراً بين السياسات والمبادئ.

هذه الدول، على تفاوتها، تمنح المهاجر المسلم فرصة للانخراط في مجتمعات تتفهم قضاياه، وتفسح له المجال ليكون فاعلاً لا مُستَلَباً.

ومع تصاعد موجات التطبيع، وتراجع الخطاب الحقوقي في دول عدة، تزداد أهمية إعادة تعريف الدولة المضيفة ليس فقط كمكان إقامة، بل كموقف من العالم.

فالهجرة، في النهاية، ليست فقط انتقالاً جغرافياً، بل قرارٌ وجودياً: أين تقف، ومع من؟